降水量

降水量是衡量一個地區降水多少的數據。空氣柱里含有水汽總數量也稱為可降水量。它對應于空氣中的水分全部凝結成雨、雪降落所能形成的降水量。可降水量在寒區小,在熱帶大,全球的可降水量的平均值大約是25mm。中國的平均值與此接近。降水量的單位是毫米,符號是mm。降水量測量是一般是用口徑20厘米的漏斗收集,用專門的雨量計測出降水的毫米數。如果測的是雪、雹等特殊形式的降水,則一般將其溶化成水再進行測量。

世界年降水量

世界年降水量

降水量是衡量一個地區降水多少的數據。空氣柱里含有的水汽的總數量也稱為可降水量。它對應于空氣中的水分全部凝結成雨、雪降落(把空氣擠得一點水分都沒有)所能形成的降水量。如某地某時的可降水量為20mm ,即空氣柱含有的氣體狀態的水分的總量。它們全部凝結可以形成的降水量的厚度是20mm。暖季非常潮濕的空氣中的可降水量也少于100mm ,氣溫在0℃以下的空氣柱里的含水量(可降水量)在5mm以下。可降水量在寒區小,在熱帶大,全球的可降水量的平均值大約是25mm。中國的平均值與此接近。降水量的單位是毫米,符號是mm。降水量測量是一般是用口徑20厘米的漏斗收集,用專門的雨量計測出降水的毫米數。如果測的是雪、雹等特殊形式的降水,則一般將其溶化成水再進行測量。

其相關有: 定義1:一定時段內液態或固態(經融化后)降水, 未經蒸發、滲透、流失而在水平面上累積的深度 。以毫米為單位。

定義2:在一定時段內,從大氣降落到地球表面的液態和固態水所折算的水層深度。

定義3:一定時段內液態或固態(經融化后)降水,未經蒸發、滲透、流失而在單位面積累積的深度。以毫米為單位。

“降水量”是氣象術語,按氣象觀測規范規定,氣象站在有降水的情況下,每隔六小時觀測一次。6小時中降下來的雨雪統統融化為水,稱為6小時降水量;24小時降下來的雨雪統統融化為水,稱為24小時降水量;一個旬降下來的雨雪統統融化為水,稱為旬降水量……一年中,降下來的雨雪統統融化為水,稱為“年降水量”。把一個地方多年的年降水量平均起來,就稱為這個地方的“平均年雨量”。例如,北京的平均年雨量是644.2毫米,上海的平均年雨量是1123.7毫米。

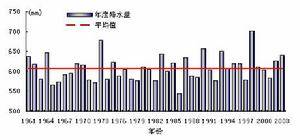

降水量影響區域的干旱程度。一個地方年降水量的多少影響著當地的干濕程度。一般年降水量在800毫米以上的地區為濕潤地區,年降水量在800毫米至400毫米之間的地區為半濕潤地區,年降水量在400毫米至200毫米之間的地區稱為半干旱地區,年降水量在200毫米以下的地區稱為干旱地區。降水量的年內變化,用降水量柱狀圖表示。

年平均降水量

年平均降水量

降水根據其不同的物理特征可分為液態降水和固態降水。液態降水有毛毛雨、雨、雷陣雨、凍雨、陣雨等,固態降水有雪、雹、霰等,還有液態固態混合型降水:如雨夾雪等。

降水量就是指從天空降落到地面上的液態和固態(經融化后)降水,沒有經過蒸發、滲透和流失而在水平面上積聚的深度。它的單位是毫米。在氣象上用降水量來區分降水的強度。可分為:小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、 特大暴雨,小雪、中雪、大雪和暴雪等。由劃分標準可知,只要是在12或24小時之內(請注意降水量指的是12或24小時之內,是一個區間,而不是平均值。)降水量達到了標準就行,不一定是持續降水,所以不用平均到12或24小時。比如某日24小時連續降水,1分鐘也沒停,降水量達到了10-25毫米,叫做中雨,但如果這一天中只有2個小時降水,降水量也達到了這個標準,也叫做中雨,因為它也是24小時之內的降水。如果在12或24小時內沒有再發生降水,那么就可以認定為中雨了。如果真有說的這種情況,在預報時會使用“短時有大暴雨”等詞語提醒大家,畢竟24小時持續降水量20毫米與10分鐘內降水量20毫米造成的實際效果是不一樣的。比如經常在天氣預報里聽到“短時有雷雨大風”等,就是這樣的特殊情況下的預報。

黑子影響

黑子影響

影響降水量的主要因素有:①天氣系統的發展,暖而濕的空氣與冷空氣交匯,促使暖濕空氣被冷空氣強迫抬升,或由暖濕空氣沿鋒面斜坡爬升。②夏日的地方性熱力對流,使暖濕空氣隨強對流上升形成小型積雨云和雷陣雨。③地形的起伏,使其迎風坡產生強迫抬升,但這是一個比較次要的因素。多數情況下,它和前兩種過程結合影響降水量的地理分布。中國降水最多和最少的地方,中國年降水量的最高記錄,要數臺灣的火燒寮,年平均降水量達6558毫米,最多的一年為8409毫米。年降水量最少的地方,則數吐魯番盆地中的托克遜,年平均降水量僅5.9毫米,年降水天數不足10天,有些年份滴水不見。在吐魯番沿公路兩旁,常見到用十字中空的土磚砌成的房屋,這就是專門用來制作葡萄干的“晾房”,在干旱少雨的氣候下,葡萄掛“晾房”內就能自然風干,中外聞名的吐魯番葡萄干就是這樣制成的。

一天之內50毫米以上降水為暴雨(豪雨),25毫米以上為大雨,10-25毫米為中雨,10毫米以下為小雨,75毫米以上為大暴雨(大豪雨),200毫米以上為特大暴雨。 年平均降水量總的分布趨勢是由東南向西北逐漸減少。境內年平均降水量在494.9毫米~173.0毫米之間。降水量主要集中在夏季,雨季和干季分明。境內降水量在全年的分配上大部集中在5~9月,可占年降水量的90%以上,其中暖季(6~8月)可占年降水量的70%左右。由于復雜的下墊面對其上空氣的加熱作用,使空氣層結不穩定,易導致熱對流,引起陣性降水;同時,還由于海拔高、溫度低,降水不僅以固態形式為主而且以陣性降水為主。另外,夜間較多,約占總量的50%以上。

降水

降水

降雨

小雨:雨點清晰可見, 沒漂浮現象;下地不四濺;洼地積 水很慢;屋上雨聲微弱,屋檐只有滴水;12小時內 降水量小于 5mm或24小時內降水量小于10mm的降雨 過程。

中雨:雨落如線,雨滴不易分辨;落硬地四濺;洼地積水 較快;屋頂有沙沙雨聲;12小時內降水量 5~15mm 或24小時內降水量10~25mm的降雨過程。

大雨:雨降如傾盆,模糊成片;洼地積水極快;屋頂有嘩 嘩雨聲;12小時內降水量15~30mm或24小時內降水 量25~50mm的降雨過程。

暴雨:凡24小時內降水量超過50mm的降雨過程統稱為暴雨。 根據暴雨的強度可分為:暴雨、大暴雨、特大暴雨 三種。暴 雨:12小時內降水量30~70mm或24小時內降水量 50~100mm的降雨過程。 大暴雨: 12小時內降水量70~140 mm或24小時內降 水量100~250mm的降雨過程。 特大暴雨:12小時內降水量大于140 mm或24小時內 降水量大于250mm的降雨過程。

降雪

小雪:12小時內降雪量小于1.0mm(折合為融化后的雨水量)或24小時內降雪量小于2.5mm的降雪過程。

中雪:12小時內降雪量1.0~3.0mm或24小時內降雪量2.5 ~5.0mm或積雪深度達3CM的降雪過程。

大雪:12小時內降雪量3.0~6.0mm或24小時內降雪量5.0 ~10.0mm或積雪深度達5CM的降雪過程。

暴雪:12小時內降雪量大于6.0 mm或24小時內降雪量大于 10.0mm或積雪深度達8CM的降雪過程。

降水影響

降水影響

測定降水量的基本儀器是雨量器。它的外部是一個不漏水的鐵筒,里面有承水器、漏斗和儲水瓶,另外還配有與儲水瓶口徑成比例的量杯。有雨時,雨水過漏斗流入儲水瓶。量雨時,將儲水瓶取出,把水倒入量杯內。從量杯上讀出的刻度數(毫米)就是降水量。冬季降雪時,要把漏斗和儲水瓶取走,直接用承雪口和儲水筒容納降水。測定降水量時,把儲水筒取出帶到室內,待筒內的雪融化后,倒在量杯里,再讀取降水量數字。還有另外一些測定降水量的儀器,原理和上述的一樣,增加了自記裝置和傳遞信息的裝置,可以直接讀數。

柱狀統計表

柱狀統計表

在對降水量的預測中一般用降水概率來表示,一般不會用到的可能性是100%,這是因為科學家對降水與否的把握只有70%。概率是個數學名詞,它的直觀意義是指一件事情發生的可能性。用概率形式發布的預報叫概率預報。如果對降水與否的把握有70%,氣象預報員就會告訴大家今天要下雨。降水概率預報一般情況是晴,概率0%為不可能出現降水;晴到多云,概率10%—20%之間降水的可能性很小;多云、零星降水或局部有降水,概率在30% 50%之間時有機會出現降水;降水,概率在60% 70%之間降水的可能性比較大;大于等于80%時,降水的可能性很大;概率100%則肯定會出現降水。氣象部門把下雨下雪都叫做降水,降水的多少叫降水量,表示降水量的單位通常用毫米。1毫米的降水量是指單位面積上水深1毫米。1毫米降水落到田地里有多少,每畝地面積是666.7平方米,因此,1毫米降水量就等于每畝地里增加0.667立方米的水。每立方米的水是1000公斤,1毫米降水量也就等于向每畝地澆了約650公斤水。