地球磁場

地球磁場

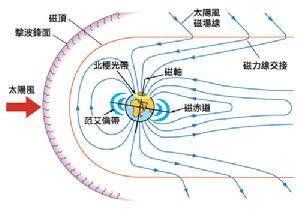

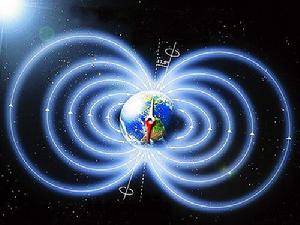

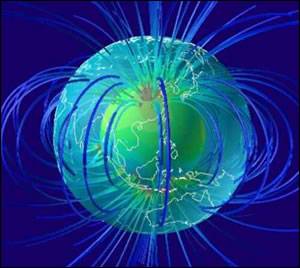

地球磁場地球磁場,即把地球視為一個磁偶極子(magnetic dipole),其中一極位于地理北極附近,另一極位于地理南極附近,這兩極所產生的球體磁場。通過這兩個磁極的假想直線(磁軸)與地球的自轉軸大約成11.3度的傾角。地磁場的成因或許可以由發電機原理解釋。地球的磁場向太空伸出數萬公里形成地球磁圈(magnetosphere)。

地球磁場

在地球上任何地方放一個小磁針,讓其自由旋轉,當其靜止時,磁針的北極(N極)總指向地理北極,這是由于地球周圍存在著地球磁場。地球磁場有大小和方向,所以是矢量場。地球磁場分布廣泛,從地核到空間磁層邊緣處處存在。

地球磁場隨時間變化的場,內源場引起的變化稱為長期變化,主要有磁場倒轉和地球磁場向西飄移。地球磁場每5000~50000年倒轉一次,與現今磁場方向相同的磁場稱為正常磁場(磁場從南極附近出來,回到北極),與現在磁場方向相反的稱為倒轉磁場,地質時期上出現過四個較大的倒轉期,現今為布容正向期,歷史上有松山反向期,高斯正向期和吉爾伯特反向期。

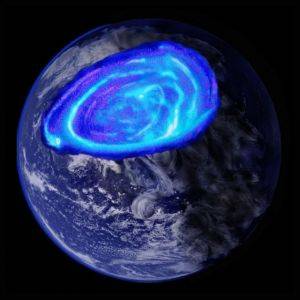

固體地球外部的各種電流體系引起的地球磁場變化稱為短期變化,特點是變化快,時間短。短期變化又分為平靜變化和擾動變化,其中平靜變化包括太陽靜日變化和太陰日變化,擾動變化包括磁暴、亞暴、鉤擾、灣擾和地磁脈動。磁暴、鉤擾、灣擾的發生與太陽活動有關,太陽活動頻繁的時期,這些短期變化頻繁發生,而且強度很大,變化劇烈。亞暴與極光有關。

歷史上,第一個提出地球磁場理論概念的是英國人吉爾伯特。他在1600年提出一種論點,認為地球自身就是一個巨大的磁體,它的兩極和地理兩極相重合。這一理論確立了地球磁場與地球的關系,指出地球磁場的起因不應該在地球之外,而應在地球內部。1893年,數學家高斯在他的著作《地磁力的絕對強度》中,從地磁成因于地球內部這一假設出發,創立了描繪地球磁場的數學方法,從而使地球磁場的測量和起源研究都可以用數學理論來表示。但這僅僅是一種形式上的理論,并沒有從本質上闡明地球磁場的起源。

現在科學家們已基本掌握了地球磁場的分布與變化規律,但是,對于地球磁場的起源問題,學術界卻一直沒有找到一個令人滿意的答案。關于地球磁場的起源,歷史上曾有來自北極星的傳說,但是到公元17世紀初就已經認識到地球本身就是一個巨大的磁體,不過當時仍不清楚地球磁場是怎樣產生的。

地球磁場

有電荷在運動才會產生磁場,因此地球的磁場應該與地球內部的帶電結構有關。通常物質所帶的正電和負電是相等數量的,但由于地球核心物質受到的壓力較大,溫度也較高,約6000°C,內部有大量的鐵磁質元素,物質變成帶電量不等的離子體,即原子中的電子克服原子核的引力,變成自由電子,加上由于地核中物質受著巨大的壓力作用,自由電子趨于朝向壓力較低的地幔,使地核處于帶正電狀態,地幔附近處于帶負電狀態,情況就象是一個巨大的“原子”。

科學家相信,由于地核的體積極大,溫度和壓力又相對較高,地層的導電率極高,使得電流就如同存在于沒有電阻的線圈中,可以永不消失地在其中流動,這使地球形成了一個磁場強度較穩定的南北磁極。

另外,電子的分布位置并不是固定不變的,會因許多的因素影響下會發生變化,再加上太陽和月亮的引力作用,地核的自轉與地殼和地幔并不同步,這會產生一強大的交變電磁場,地球磁場的南北磁極因而發生一種低速運動,造成地球的南北磁極翻轉。

地球磁場

永磁體學說

最早提出的一種學說,認為地球內部存在巨大的永磁體,由這永磁體產生地球磁場,但后來認識到地球內部溫度很高,不可能存在永磁體。

內部電流學說

認為地球內部存在巨大的電流,形成巨大電磁體產生地球磁場,巨大電流會很快衰減,不會長期存在。

電荷旋轉學說

1900年提出,認為地球表面和內部分別分布著符號相反、數量相等的電荷,由地球自轉而形成閉合電流,并產生磁場,但這種學說缺乏理論和實驗基礎。

壓電效應學說

1929年提出,認為在地球內部物質在超高壓力下使物質中的電荷分離,電子在這樣的電場中運動而產生電流和磁場。但理論計算出這樣的磁場僅有地球磁場的約千分之一。

旋磁效應學說

1933年提出,認為地球內的強磁物質旋轉可以產生地球磁場,但這種旋磁效應產生的磁場只有地球磁場的大約千億分之一。

溫差電效應學說

1939年提出,認為地球內部的放射性物質產生的熱量,使熔融物質發生連續的不均勻對流,這樣產生溫差電動勢和電流,由此電流產生地球磁場,但理論估計也同地球磁場不符合。

發電機學說

1946年提出,認為是地球內部的導電液體在流動時產生穩恒的電流,由這電流產生地球磁場。

旋轉體效應學說

地球磁場

磁力線扭結學說

1950年提出,認為在地球磁場磁力線的張力特性和地核的較差自轉,會使原始微弱的地球磁場放大,由此產生地球磁場。

霍爾效應學說

1954年提出,認為在地球內部由于溫度不均勻產生的溫差電流和原始微弱磁場的同時使用下,會由霍爾效應產生霍爾電動勢和霍爾電流,由此產生地球磁場。

電磁感應學說

1956年提出,認為由太陽的強烈磁活動通過帶電粒子的太陽風到達地球后,會通過地球內部的電磁感應和整流作用產生地球內部的電流,由此產生地球磁場。在這些學說中,只有發電機學說(又稱磁流體發電機學說)在觀測、實驗和理論研究上得到較多的證認,是研究和應用較多的地球磁場學說。

自由電子旋轉說

2006年提出,是唯一由中國人王金甲先生,根據分子、原子學,結合地震波提供的地球深處高清圖像提出的學說。

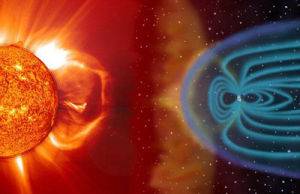

地球磁場是保護人類免遭外太空各種致命輻射的生死屏障

地球磁場是保護人類免遭外太空各種致命輻射的生死屏障

科學家模擬太陽風與地球磁場相互作用時產生的北極光現象

科學家模擬太陽風與地球磁場相互作用時產生的北極光現象

大量的事實和證據表明,地球磁場的磁極曾經互換過。

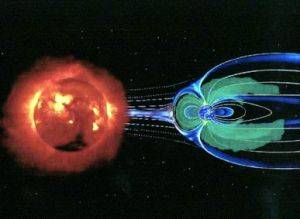

地球磁場不是毫無變化的,它的強度與地磁極位置會改變。科學家發現,地磁極會周期性地逆反定向,這過程稱為地磁反轉。地球磁場會在太空與太陽風和其它帶電粒子群流互相作用,因而形成磁層。地球磁層并不是球狀的,在面對太陽的一面,其邊界離地心的距離約為七萬千米(隨太陽風強度的不同而變化)。

| 磁北極 | (2001) 81.3°N,110.8°W | (2004 估計) 82.3°N,113.4°W | (2005 估計) 82.7°N,114.4°W |

| 磁南極 | (1998) 64.6°S,138.5°E | (2004 估計) 63.5°S,138.0°E |

2009年6月29日,據美國媒體稱,科學家研究發現,地球內部的地核正在改變為地球提供保護的磁場,這可能使衛星和其他航天器易于遭受高能輻射的破壞。

該研究發現,整個磁場的衰弱過程可能持續數百年,乃至數千年,但持續幾個月的更小、更快速的波動可能會使衛星失去磁場的保護。德國地球科學研究中心的地球物理學家米奧拉·曼蒂(Mioara Mandea)表示:“南大西洋已經出現了這些變化,這一地區的磁場最弱,僅為普通磁場的三分之一。”

美國科學家在地球與太陽之間的太空區域發現隱藏的“入口”,被稱之為“X點”或者“電子擴散區”

美國科學家在地球與太陽之間的太空區域發現隱藏的“入口”,被稱之為“X點”或者“電子擴散區”

參與此項研究的愛荷華州大學教授杰克·斯庫德表示:“地球與太陽的磁場通過這些入口連接在一起,形成一條不受干擾的通道,直通9300萬英里(約合1.5億公里)外的太陽大氣層。”由于“這些磁性入口不可見,不穩定并且難以捉摸”,因此科學家尚不清楚X點的真實身份。

這些入口與地球之間的距離在1萬到3萬英里(約合1.6萬到4.8萬公里)之間。2014年,美國宇航局將執行磁層多尺度任務(MMS)。這項任務將發射4顆探測器,環繞地球軌道,可用于鎖定和研究X點。