地殼運(yùn)動(dòng)

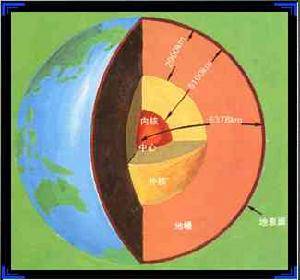

地殼運(yùn)動(dòng),是由于地球內(nèi)部原因引起的組成地球物質(zhì)的機(jī)械運(yùn)動(dòng)。它可以引起巖石圈的演變,促使大陸、洋底的增生和消亡;并形成海溝和山脈;同時(shí)還導(dǎo)致發(fā)生地震、火山爆發(fā)等。我國(guó)古代的學(xué)者對(duì)海陸變遷及地殼運(yùn)動(dòng)有所認(rèn)識(shí)如朱熹在《朱子語(yǔ)類》中寫到“嘗見高山有螺蚌殼,或生石中,此石乃舊日之土,螺蚌即水中之物,下者變而為高,柔者卻變而為剛。

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)與地球內(nèi)部物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)緊密相聯(lián),它們可以導(dǎo)致地球重力場(chǎng)和地磁場(chǎng)的改變,因而研究地殼運(yùn)動(dòng)將可提供地球內(nèi)部組成、結(jié)構(gòu)、狀態(tài)以及演化歷史的種種信息。測(cè)量地殼運(yùn)動(dòng)的形變速率,對(duì)于估計(jì)工程建筑的穩(wěn)定性、探討地震

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

預(yù)測(cè)等都是很重要的手段,對(duì)于反演地應(yīng)力場(chǎng)也是一個(gè)重要依據(jù)。對(duì)緩慢的地殼運(yùn)動(dòng),可根據(jù)地質(zhì)學(xué)(地層學(xué)、古生物學(xué)、構(gòu)造地質(zhì)學(xué)等)、地貌學(xué)和古地磁學(xué)的考察,參考古天文學(xué)、古氣候?qū)W的資料,進(jìn)行綜合分析判定。例如,大陸漂移學(xué)說(shuō)是從古生物學(xué)、古氣候?qū)W找到跡象,又通過(guò)古磁極的遷移得以確立的。現(xiàn)在根據(jù)同位素年齡的測(cè)定和巖石磁化反向的分析,可以進(jìn)一步認(rèn)識(shí)地殼運(yùn)動(dòng)的演化。對(duì)于現(xiàn)代地殼運(yùn)動(dòng),一般采用重復(fù)大地測(cè)量的方法,如用重復(fù)水準(zhǔn)測(cè)量來(lái)研究垂直運(yùn)動(dòng);用三角測(cè)量或三邊測(cè)量的復(fù)測(cè)來(lái)研究水平運(yùn)動(dòng);用安放在活動(dòng)斷層上的蠕變計(jì)、傾斜儀和伸長(zhǎng)儀等做定點(diǎn)連續(xù)觀測(cè)來(lái)監(jiān)視斷層的運(yùn)動(dòng)。20世紀(jì)70年代后期,進(jìn)而利用空間測(cè)量技術(shù)(激光測(cè)月、人造衛(wèi)星激光測(cè)距和甚長(zhǎng)基線干涉測(cè)量等)監(jiān)測(cè)不同板塊上相距上千公里的兩點(diǎn)間的相對(duì)位移(精度可達(dá)2~3厘米),用以測(cè)定板塊之間的運(yùn)動(dòng)。除此以外,還可以利用海岸線的變遷,驗(yàn)潮站關(guān)于海水漲落的記錄等,推斷現(xiàn)代地面的升降運(yùn)動(dòng)。

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)按運(yùn)動(dòng)的速度可分為兩類:1、長(zhǎng)期緩慢的構(gòu)造運(yùn)動(dòng)。例如大陸和海洋的形成,古大陸的分裂和漂移,形成山脈和盆地的造山運(yùn)動(dòng),以及地球自轉(zhuǎn)速率和地球扁率的長(zhǎng)期變化等,它們經(jīng)歷的時(shí)間尺度以百萬(wàn)年計(jì)。另如冰期消失、地面冰塊融化引起的地面升降,也屬以萬(wàn)年計(jì)的緩慢運(yùn)動(dòng)。2、較快速的運(yùn)動(dòng)。這種運(yùn)動(dòng)以年或小時(shí)為計(jì)算單位,如地極的張德勒擺動(dòng),能引起地殼的微小變形;日、月引潮力不但造成海水漲落,也使固體地球部分形成固體潮,一晝夜地面最大可有幾十厘米的起伏;較大的地震可引起地球自由振蕩,它既有徑向的振動(dòng),也有切向的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

地球表層的垂直運(yùn)動(dòng)由于6大板塊和其他小板塊的互相鑲嵌式拼合,板塊的水平向移動(dòng)必然在板塊邊界和板塊內(nèi)部產(chǎn)生次生的豎直向運(yùn)動(dòng):1、板塊消減帶上海洋板塊向地幔中以一定傾角下沉;2、相鄰的大陸板塊邊緣受消減運(yùn)動(dòng)的影響有牽連地下沉,地震時(shí)產(chǎn)生回跳;3、大陸內(nèi)部由于橫向的推擠壓力產(chǎn)生地殼的抬升或巖石圈的加厚,地質(zhì)上產(chǎn)生巖層的褶皺,形成山脈和河谷。另外,由于地幔物質(zhì)的上涌在某些地區(qū)的巖石圈中可能產(chǎn)生拉伸的張應(yīng)力,形成張性的裂谷或斷陷盆地。從地殼均衡的方面說(shuō),地球表層的豎直向運(yùn)動(dòng)從根本上還受著地球重力的制約。

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

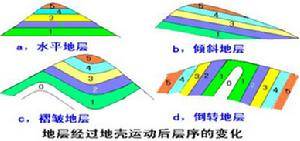

(一)褶皺當(dāng)巖層受到地殼運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的強(qiáng)大擠壓作用時(shí),便會(huì)發(fā)生彎曲變形,這叫做褶皺。地殼發(fā)生褶皺隆起,常常形成山脈。世界許多高大的山脈,如喜馬拉雅山、阿爾卑斯山、安第斯山等,都是褶皺山脈。它們是由地殼板塊相互碰撞、擠壓,在板塊交界處發(fā)生大規(guī)模褶皺隆起而形成的。褶皺有背斜和向斜兩種基本形態(tài)。背斜巖層一般向上拱起,向斜巖層一般向下彎曲。在地貌上,背斜常成為山嶺,向斜常成為谷地或盆地。但是,不少褶皺構(gòu)造的背斜頂部因受張力,容易被侵蝕成谷地,而向斜槽部受到擠壓,巖性堅(jiān)硬不易被侵蝕,反而成為山嶺。

(二)斷層殼運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的強(qiáng)大壓力或張力,超過(guò)了巖石所能承受的程度,巖體就會(huì)破裂。巖體發(fā)生破裂,并且沿?cái)嗔衙鎯蓚?cè)巖塊有明顯的錯(cuò)動(dòng)、位移,這叫做斷層。在地貌上,大的斷層常常形成裂谷或陡崖,如著名的東非大裂谷、我國(guó)華山北坡大斷崖等。斷層一側(cè)上升的巖塊,常成為塊狀山地或高地,如中國(guó)的華山、廬山、泰山;另一側(cè)相對(duì)下沉的巖塊,則常形成谷地或低地,如我國(guó)的渭河平原、汾河谷地。在斷層構(gòu)造地帶,由于巖石破碎,易受風(fēng)化侵蝕,常常發(fā)育成溝谷、河流。了解地質(zhì)構(gòu)造規(guī)律,對(duì)于找礦、找水、工程建設(shè)等有很大幫助。例如,含石油、天然氣的巖層,背斜是良好的儲(chǔ)油構(gòu)造;向斜構(gòu)造盆地,利于儲(chǔ)存地下水,常形成自流盆地。在工程建設(shè)方面,如隧道工程通過(guò)斷層時(shí)必須采取相應(yīng)的工程加固措施,以免發(fā)生崩塌;水庫(kù)等大型工程選址,應(yīng)避開斷層帶,以免誘發(fā)斷層活動(dòng),產(chǎn)生地震、滑坡、滲漏等不良后果。

(一)收縮說(shuō):核心思想:地球最初是熔融體,逐漸冷卻。冷卻是從外表開始的。地殼最先冷卻形成,而后地球內(nèi)部逐漸冷卻收縮后,體積變小,這時(shí)地殼就顯得過(guò)大而發(fā)生褶皺。(如同干蘋果一樣,外皮皺)。存在問(wèn)題:按這種理論,地殼上的褶皺分布應(yīng)是隨機(jī)的,但實(shí)事上褶皺的分布有一定的規(guī)律。尤其是放射性元素的發(fā)現(xiàn),說(shuō)明地球并非由熱變冷卻。否定了收縮論的觀點(diǎn)。(二)膨脹說(shuō)核心思想:地球曾有很高溫的時(shí)期,同時(shí)在地殼下部有一個(gè)膨脹層,由于膨脹層受熱膨脹,使地殼裂開,解釋了一些深大斷裂、洋脊、裂谷的成因。存在問(wèn)題:無(wú)法解釋大規(guī)模擠壓褶皺,逆掩斷層的形成。而且膨脹性應(yīng)具有宇宙性,其它星球尚無(wú)發(fā)現(xiàn)。

(三)脈動(dòng)說(shuō)核心思想:由于地球內(nèi)部冷熱交替,導(dǎo)致地殼周期性的振蕩運(yùn)動(dòng)(脈動(dòng))受熱隆起,冷卻地區(qū)坳陷。存在問(wèn)題:忽視了水平運(yùn)動(dòng)。同時(shí)沒有冷、熱交替的證據(jù)。

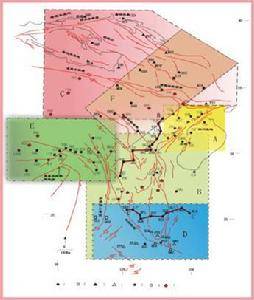

(四)地球自轉(zhuǎn)速度變化說(shuō)李四光提出:地球自轉(zhuǎn)速度的變化導(dǎo)是致地殼運(yùn)動(dòng)的重要原因。核心思想:地質(zhì)構(gòu)造可分為走向東西向的緯向構(gòu)造帶。走向南北向的經(jīng)向構(gòu)造帶。當(dāng)?shù)厍蜃赞D(zhuǎn)加快時(shí),由于離心力作用,地殼物質(zhì)向赤道集中,相當(dāng)于受到南北向的擠壓,形成緯(東西向)構(gòu)造帶。相反地球自轉(zhuǎn)減慢時(shí),地殼物質(zhì)從赤道向兩極擴(kuò)散,形成經(jīng)向(南北向)構(gòu)造帶。

(五)地幔對(duì)流說(shuō)板塊構(gòu)造理論所暢導(dǎo)的,最早由英國(guó)的霍爾姆斯提出。核心思想:地幔物質(zhì)熱對(duì)流,帶動(dòng)馱在其上的巖石圈水平運(yùn)動(dòng)。存在問(wèn)題:地幔物質(zhì)能否熱對(duì)流。對(duì)流的范圍和規(guī)模有多大。簡(jiǎn)而言之,這些觀點(diǎn)只分析到了部分情況并沒能分析到全部。以上這些觀點(diǎn)長(zhǎng)期共存正說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題,那就是人類沒有找到真正的造山運(yùn)動(dòng)和海底擴(kuò)張的原因。如果找到了,就不可能有多個(gè)相互矛盾的理論共存。

(六)大陸漂移說(shuō)德國(guó)氣象學(xué)家魏格納(1880~1930)在1912年系統(tǒng)提出的一種大地構(gòu)造假說(shuō)。他認(rèn)為古生代后期全球只有一個(gè)龐大的聯(lián)合古陸,稱“泛大陸”。中生代由于潮汐摩擦和從兩極向赤道方向的擠壓力,泛大陸開始分裂,較輕的花崗巖質(zhì)大陸在較重的玄武巖質(zhì)地幔上漂移,逐漸形成今日的海陸格局。他認(rèn)為地球上的山脈也是大陸漂移的產(chǎn)物,科迪勒拉山和安第斯山是美洲大陸向西漂移滑動(dòng)時(shí),受到太平洋玄武質(zhì)基底的阻擋,被擠壓而形成的褶皺山脈;亞洲東緣的島弧群,是大陸向西漂移過(guò)程中留下的殘塊;格陵蘭的南端、佛羅里達(dá)、火地島等弧形彎曲,都是向西滑動(dòng)摩擦脫落的結(jié)果;東西向的阿爾卑斯山和喜馬拉雅等各大山脈,是大陸從兩極向赤道擠壓的結(jié)果。魏格納根據(jù)當(dāng)時(shí)掌握的資料,從地質(zhì)、地形、古生物、古氣候和大地測(cè)量等方面,詳細(xì)論證了大陸漂移說(shuō)。這個(gè)假說(shuō)當(dāng)時(shí)引起了地質(zhì)學(xué)界和地球物理學(xué)界的重視。但是對(duì)于大陸漂移的機(jī)制和規(guī)律,則有很多學(xué)者表示懷疑。20世紀(jì)50年代以來(lái),古地磁學(xué)的研究表明,地質(zhì)歷史時(shí)期磁極的移動(dòng),只有用大陸漂移說(shuō)才能得到合理的解釋。因此大陸漂移說(shuō)又獲得了新生。

(七)板塊構(gòu)造學(xué)說(shuō)1912年德國(guó)學(xué)者魏格納提出了“大陸漂移假說(shuō)”,1961年和1962年,美國(guó)的迪茨和赫茨提出了“海底擴(kuò)張說(shuō)”。在此基礎(chǔ)上,1968年法國(guó)地質(zhì)學(xué)家勒皮順等人首創(chuàng)“板塊構(gòu)造學(xué)說(shuō)”,現(xiàn)已成為最流行的地球科學(xué)新理論。板塊構(gòu)造學(xué)說(shuō)將全球的巖石圈劃分為六大板塊:亞歐板塊、非洲板塊、美洲板塊、太平洋板塊、印度洋板塊和南極洲板塊,除六大板塊外還有些小板塊。大陸內(nèi)部也可以劃出一些次一級(jí)的板塊。板塊之間,分別以海峽或海溝、造山帶為界。一般說(shuō)來(lái),板塊內(nèi)部地殼比較穩(wěn)定;板塊與板塊交界處是地殼比較活動(dòng)的地帶,其活動(dòng)性主要表現(xiàn)為地震、火山、張裂、錯(cuò)動(dòng)、巖漿上升、地殼俯沖等。世界上的火山、地震活動(dòng),幾乎都分布在板塊的分界線附近。板塊學(xué)說(shuō)認(rèn)為地殼是有生有滅的。由于海底擴(kuò)張,大洋底部不斷更新,大陸則只是隨著海底的擴(kuò)張而移動(dòng)。板塊在相對(duì)移動(dòng)的過(guò)程中,或向兩邊張裂,或彼此碰撞,從而形成了地球表面的基本面貌。如3億年前,歐、非兩洲和南、北美洲相連,以后出現(xiàn)大西洋海嶺,新的洋殼不斷形成并以它為中軸向兩邊擴(kuò)張,才使上述各洲分開。而在近7000萬(wàn)年以來(lái),由于印度板塊不斷北移,與亞歐板塊相撞,產(chǎn)生喜馬拉雅山脈。東非大裂谷則正處于非洲大陸開始張裂,處于產(chǎn)生新洋殼的雛型期。紅海亞丁灣則是兩側(cè)地殼張裂擴(kuò)張的結(jié)果,處于大洋殼的幼年期。現(xiàn)在的地中海,則是代表大洋發(fā)展的終了期,它是廣闊的古地中海經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期演化后殘留下來(lái)的海洋。關(guān)于板塊的驅(qū)動(dòng)力問(wèn)題,有人認(rèn)為是地幔對(duì)流,也有人認(rèn)為是地幔中的“熱點(diǎn)”和“熱柱”把巖石圈拱起,而使其在重力作用下向下滑動(dòng)推擠板塊運(yùn)動(dòng),還有其他的一些主張,目前尚無(wú)統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。大陸漂移──海底擴(kuò)張──板塊構(gòu)造,這是人類對(duì)地殼運(yùn)動(dòng)認(rèn)識(shí)過(guò)程不斷深化發(fā)展的三部曲。

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

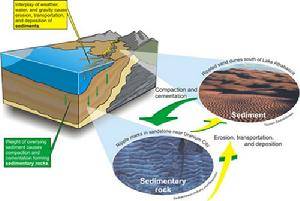

由于地殼運(yùn)動(dòng),使巖石原有的空間位置和形態(tài)發(fā)生改變(沉積巖、火山巖等巖層在其形成之初,基本上是水平產(chǎn)出的,而且在一定范圍內(nèi)是連續(xù)的)。巖層由水產(chǎn)變?yōu)閮A斜或彎曲,連續(xù)的巖層被斷開或錯(cuò)動(dòng),完整的巖體被破碎等,這種原生的形態(tài)和位置的改變,稱為構(gòu)造變形,變形的產(chǎn)物稱為地質(zhì)構(gòu)造。最常見的地質(zhì)構(gòu)造為褶皺和斷層。巖層的彎曲稱為褶皺,褶皺的基本類型是背斜與向斜。背斜在形態(tài)上是向上拱的彎曲,中心部分為老地層,兩翼巖層依次漸新。向斜是中部向下彎曲,中心部分為新地層,兩翼巖層依次漸老。褶皺中,背斜與向斜常常是并存相依的。當(dāng)然,背斜的上拱,向斜的下凹,并不一定與地形的高低一致,背斜可以形成山,也可以是低地;向斜可以是低地,但也可以構(gòu)成山嶺。巖石在受力作用后,當(dāng)應(yīng)力超過(guò)巖石的強(qiáng)度極限時(shí),巖石就要發(fā)生破裂,沿破裂面兩側(cè)巖塊發(fā)生顯著相對(duì)位移的斷裂構(gòu)造稱為斷層。

斷層的規(guī)模大小不等,大者沿走向延伸可達(dá)上千千米,向下可切穿地殼,常由計(jì)多斷層組成,稱為斷裂帶。小者位移僅幾厘米。被錯(cuò)開的兩部分巖石沿之滑動(dòng)的破裂面叫做斷層面,斷層面可成水平的、傾斜的或直立的,以傾斜的最多。斷層面兩側(cè)相對(duì)移動(dòng)的巖塊稱為斷盤。斷層面是傾斜面時(shí),斷層面以上的斷塊叫上盤,斷層面以下的斷塊叫下盤。斷盤沿?cái)嗔衙嫦鄬?duì)錯(cuò)開的距離叫斷距。上盤相對(duì)下降,下盤相對(duì)上升的斷層為正斷層;上盤相對(duì)而言上升,下盤相對(duì)而言下降的斷層為逆斷層;兩盤沿?cái)鄬用孀呦蛳鄬?duì)水平移動(dòng)的斷層為平移斷層。

地殼運(yùn)動(dòng)

地殼運(yùn)動(dòng)

1、http://www.chinahhsl.com/keyanjiazhi/ShowArticle.asp?ArticleID=622

2、http://www.bjkp.gov.cn/kxbl/wzjg/gdnr/3/k0858-05.htm3

3、http://www.lrn.cn/science/geoknowledge/200705/t20070531_63568.htm