追尋百分之九十六的《永樂大典》

發現之旅《秘典沉浮》文字稿

1941年秋的一個清晨,空氣中還透著絲絲涼意。夜色中一輛行駛的汽車,打破了這黎明時分的寧靜。

幾個勞工打扮的人在一個神秘人物的帶領下,出現在了上海法租界公共倉庫的門前。勞工們很快開始了緊張的工作,他們的任務是將這些大箱子搬上等候在門外的汽車。勞工們都默默的工作,他們要爭取在天亮之前完成所有的任務。這輛裝滿了大箱子的汽車趁著夜色,在黑暗中行駛,不希望引起任何人的注意。

坐在車里的一個人卻始終懸著一顆心,他很清楚這些特殊貨物的分量,一旦這些東西出現閃失,將是整個中華民族的損失。他自己也將成為整個民族的罪人。

這個人叫錢存訓,當時任北平圖書館上海辦事處的負責人。這是一次秘密的任務,錢存訓正是這個秘密任務的執行者。他們要將這些大箱子安全送上開往美國的商船。

1937年8月13日,日軍進攻上海,“八一三”事變爆發。不久,上海淪陷。1941年,上海已經被日軍占領四年了。這段時間是這個城市最黑暗的一段歷史。4年里,日軍完全控制了這里的一切。日軍實行了高壓政策,對中國人的生命和財產進行肆意的迫害。

當時上海海關已經被日軍封鎖,所有進出物品都要經過日軍檢查和許可。國人要想將物品安全送出上海海關,困難重重。當時海關雖然被日軍占領,但是中國籍的海關人員,大都留在海關繼續工作。經過精心的布置安排,錢存訓找到一位在海關工作的中國人做內應。送到海關后,這批箱子并不開啟,而是由這位內應人員直接簽字放行。

為了順利通過日軍控制的海關,這批貨物用中國書報社的名義開具發票報關,作為替美國國會圖書館購買的新書。然而,這些大箱子里裝的究竟是什么?為什么要費盡千辛萬苦,將這些大箱子飄洋過海送往大洋彼岸?

1933年,日軍進犯華北,北平告急。國民黨行政院簽署命令,北平歷史博物館、故宮博物院所藏精品南遷上海。北平圖書館也趕緊從書庫中精選出珍貴的古籍珍本6萬余冊,打包裝箱,匆匆運往上海法租界公共倉庫。開始了一段鮮為人知的文物南遷的旅程。上海淪陷后,北平圖書館存放在上海圖籍的安全再次受到威脅!

當時的北平圖書館館長袁同禮,萬般無奈,想出一個辦法。從已轉運至上海租界的六萬冊珍貴館藏中再精選出三萬冊,計有善本近三千種,分裝102箱,于1941年秋分批運送到美國國會圖書館寄存。

原來,這些看起來不起眼的大箱子里,存放的全是當時國內最為珍貴的宋元明清時代善本書籍,其中包括了60冊舉世聞名的《永樂大典》。這也是讓錢存訓感到擔心的真正原因。

1941年,德意日法西斯的力量在世界各地最為橫行,絕大部分地區和國家都被卷入了二戰的戰火。然而,此時的美國還置身于戰爭之外。將這批善本運往美國,是一個無奈的決定,但在當時來說,也許是一個最為安全的辦法。然而,戰爭年代,總有一些讓人無法預料的事情發生。

就在最后一批善本送上美國商船的第三天,1941年12月7日, 震驚世界的珍珠港事件爆發,日美正式宣戰。這批善本就這樣在戰火中被運到美國,并且一去就是24年。1965年,在美國國會圖書館保存的這批善本安全轉運臺灣,60冊《永樂大典》也在其中,目前存于臺灣中央圖書館。

中國國家圖書,全國的圖書資料信息中心,每天都有成千上萬讀者出入這里。然而許多人并不知道,這里有一個頗為神秘的地方。除了這里必要的工作人員外,很少有人能涉足此地。這里窄長的走廊因為陽光直射不進來而顯得格外幽深,只能靠壁燈照明。

這是一個幽深的地下寶庫,存放著國家圖書館最為珍貴的館藏。工作人員為我們小心翼翼的打開了這個由紫檀木制作的書柜。與普通書柜相比,這個書柜最為特殊之處,在于它是由密密麻麻排列的很多小抽屜組成。不難想象,在這樣幽深的地下寶庫,存放于這樣特制的豪華書柜中的,一定不是普通之物。

在工作人員的幫助下,一冊精美的大書呈現在我們眼前,它正是舉世聞名的《永樂大典》。書柜里的每一個抽屜都保存有一冊《永樂大典》,共有161冊《永樂大典》珍藏于此,作為中國國家圖書館的鎮館之寶。

這究竟是怎樣的一部奇書?為什么它的安危能牽動這么多人,并被視如”國寶”?《永樂大典》是一部古今中外所罕見的大型類書,是中國古代最為成熟、最為杰出的“百科全書”。提起百科全書,我們并不會感到陌生。

1780年,以“現代百科全書之父”的法國大學者狄德羅為首的法國百科全書派編纂了舉世聞名的35卷本《科學、藝術與手工藝大詞典》,這一部書被認為是近代第一部“百科全書”。由于法國百科全書的出版,激發了歐洲各國紛紛跟進,其中最為成功、最為著名的就是青出于藍的“大英百科全書”。

普通人的印象中,百科全書最大的特點就是“大”。不僅規模大,而且內容包羅萬象,被喻為沒有圍墻的大學。那么, 《永樂大典》的規模到底有多大呢?

明成祖朱棣,這位傳奇帝王.遷都北京,派遣鄭和下西洋,處處顯示出他的雄才大略。下令編纂《永樂大典》是他的又一大手筆。朱棣的雄心在永樂三年(1403年)開始實施, 高僧姚廣孝和翰林學士解縉帶領3000多文臣接手了這項任務,前后耗時四年。或許只有用無與倫比的宏大規模才能迎合這位帝王傲人的文治武功。按照朱棣的要求, 大典共輯錄圖書七、八千種,將中國古代典籍盡量收集齊全。

大典內容可以說是包羅萬象,保存了大量的我國十四世紀以前的文學、藝術、史地、哲學、宗教、和應用科學等方面的豐富資料。《永樂大典》的規模是空前的,就算用今天的標準來衡量,也是驚人的。《永樂大典》正文22877卷,凡例和目錄60卷,裝成11095冊,總字數約3.7億字。

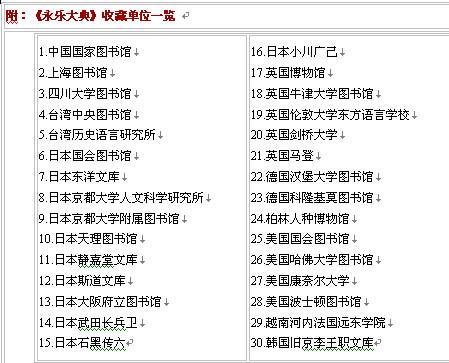

在中國國家圖書館,我們看到這樣一張《永樂大典》收藏表:

目前,《永樂大典》散落在八個國家和地區的三十多個單位和個人手中。如今,在全世界范圍內,公私所藏《永樂大典》僅800余卷,400冊左右。國家圖書館目前擁有221冊(包括現存臺北故宮博物院的60冊),居世界各處收藏之首。相信每一個人看到這張表時,都會為我國古代最優秀的珍貴古籍大量流失海外而感到痛心。

然而,在痛心之外,我們不能忽略這樣一個事實:目前,在全世界范圍內,我們已知和所有能見到的《永樂大典》共800余卷,400冊左右。800余卷,不到400冊。這個數字意味著什么呢?

我們不防做一個簡單的數字比較, 《永樂大典》成書時共有22877卷,裝成11095冊。然而,目前全世界各地所發現的《永樂大典》數量全部加在一起,也只有800卷,400冊左右。這也就是說,目前在全世界范圍內,我們已知和能見到的《永樂大典》加起來,不到原書的百分之四!

百分之九十六的《永樂大典》不知下落!

從11095冊到不足400冊,《永樂大典》的遺失成了一個無法抹去的傷痛。然而,傷痛代替不了曾經發生的事實。 一萬多冊《永樂大典》是怎么遺失的?誰才是遺失的幕后黑手?它們是否已經被人毀滅了?還是藏在世界上某一個不為人知的角落?

這個問題一直吸引著中華書局原資深編輯張忱石。上世紀50年代,中華書局開始準備影印出版《永樂大典》,就開始了《永樂大典》的調查搜集工作。

張忱石在接手這件工作之后,一邊奔走調查《永樂大典》在世界各地的流散情況,一邊開始思考和梳理《永樂大典》丟失的秘密。

今天,距離《永樂大典》修成已經整整600多年了。600多年間,歷史經歷了明清兩個朝代的更替和近代社會的巨大變化, 《永樂大典》的丟失究竟是發生在哪一個時期呢?

張忱石把研究的目光首先投向了明朝。永樂大典修成之后,最初藏在南京的文淵閣。對于長期征戰大漠的朱棣來說,有一個想法一直以來在他心頭揮之不去.雄心勃勃的他,一直希望能擺脫偏安南京的局限,將天子的威望延伸至更為廣闊的天地。他曾經的發跡之地,燕王府北京,自然成了首選。

永樂十九年(1421年),經過十來年的精心準備和大規模營建后,朱棣的新皇宮和未來的國都北京已經初具規模。 接下來要做的,就是浩浩蕩蕩的遷都工程。

這座規模宏大的新皇宮有一個透著絲絲神秘氣息的名字---紫禁城.據記載,《永樂大典》就是在這個時候從南京遷移到了這座神秘的皇宮里,作為皇家藏書, 秘不示人。

在整個明朝,別說一般讀書人,就是高層官員,也沒有機會接觸和閱讀《永樂大典》,成為了封建帝王個人的御用品。對于深藏禁宮的《永樂大典》,明朝歷代史書中很少提及.即使有記載,也只是寥寥幾句。

但是張忱石很清楚,要想了解《永樂大典》遺失的蹤跡,就不能放過史書中的每一處記載,哪怕是只言片語。

明末有位宦官劉若愚,熟悉宮廷內情,寫了本書叫《酌中志》,以記述明末宮闈舊聞秘事著稱。他在書中說到,他這個時候,已經沒有聽說關于《永樂大典》的記載,而且也不知道《永樂大典》貯藏于何處。

《永樂大典》的下落在宮廷中成了一個秘聞,關于《永樂大典》的各種猜測以訛傳訛,加上各種史書對《永樂大典》語焉不詳的記載,使《永樂大典》的下落變的撲朔迷離,隱晦難覓了。

隨著時間的流逝,《永樂大典》似乎似乎已經漸漸從人們的視野中消失了。這樣看來, 由于《永樂大典》在整個明朝始終被籠罩著一層神秘的色彩,能夠接觸到《永樂大典》的只是極少數人,似乎并沒有什么途徑能夠導致《永樂大典》的遺失。

明朝末年,風雨飄搖的明王朝一步步走向尾聲.崛起于馬背上的八旗兵在努爾哈赤的率領下功城略地,很快在帝國的北方奠定了勢力范圍,并且對外強中干的明朝版圖虎視眈眈。而正當驚恐的崇禎皇帝和臣子對北方的滿人疲于應付的時候,他們或許并沒有想到,一些屢戰屢敗的流寇在李自成的帶領下,勢如破竹的接近了帝國的心臟,并且取而代之,成為明王朝的終結者。

在這樣一個多事之秋,《永樂大典》的命運也成了一個未知數。它究竟身在何方?是否遭到戰火的無情吞噬,還是能夠有幸逃過一劫呢? 清朝康熙年間的一天,徐乾學,高士奇等官員推開了北京南池子大街的皇史宬大門。這是一座古老的皇家檔案館,建成于明朝嘉靖15年。這也是一座獨特的建筑,整個建筑用大石頭雕砌而成,防火防潮,能很好的保存各種皇家檔案。明清兩代列朝皇帝實錄、皇帝家譜等皇家檔案就存放在這里特制的“金匱”中。

讓人意外的是,經過明末戰爭到清朝初年的上百年時間一直下落不明的《永樂大典》也安靜的躺在這些“金匱”中。

無意中發現了《永樂大典》

康熙年間在皇史宬發現《永樂大典》是自明末之后《大典》首次重現于世。但據記載,這個時候《永樂大典》已經殘缺不全了。

從有關記載來看,在明末清初那個戰火紛飛的年代,皇史宬并沒有被卷入戰火中。這 里仿佛是一個被人遺忘的角落。保存于這樣的建筑中,對于〈永樂大典〉來說,無疑是一個安全的藏身之處。

可是, 《永樂大典》的殘缺也是一個不可改變的事實。乾隆三十七(1772年)開四庫全書館的時候,要利用《永樂大典》,對《永樂大典》進行了一次清查,發現已經缺一千多冊,合2422卷。

對此,前人也一直困惑不解。誰也說不清,《永樂大典》是在什么時候丟失的?丟失的《永樂大典》去了哪里,誰也找不到一絲線索。

盡管要了解《永樂大典》遺失的蹤跡困難重重,但經過張忱石仔細分析,不難揭開《永樂大典》丟失秘密的冰山一角。有一點可以肯定的是,《永樂大典》作為國家收藏的珍貴古籍,藏于深宮,普通平民根本不可能有機會接近《永樂大典》流失的第一個環節,只能是朝廷官員。乾隆三十九年(1774年)六月, 《四庫全書》修篆官黃壽齡在家感到坐立不安,他預感到很有可能要大難臨頭了。

發生在幾天前的一個偶然事件,給黃壽齡的仕途履歷加上了一個污點。這天晚上, 《四庫全書》修篆官黃壽齡和仆人象往常一樣行走在回家的路上.與往常不同的是,仆人手里多了一個包袱。當走到米市胡同,黃壽齡卻突然感到腹痛難忍。仆人只好放下包袱,兩人匆匆忙忙走向偏僻的角落。然而,讓人意想不到的是,這一個偶然事件卻給黃壽齡惹來了滔天大禍。兩人再次回到原地,卻意外的發現,包袱已經不翼而飛。意外的橫禍讓黃壽齡和仆人感到世界突然變的一片黑暗了。黃壽齡的命運現在成了一個未知數,他很清楚,包袱里的東西被偷,意味著什么樣的罪名。

作為《四庫全書》修篆官,黃壽齡白天的工作是校閱《四庫全書》,但是這天,他沒有象往常一樣按時完成任務,只好將六冊《四庫全書》用包袱裹好,私自帶出宮外。

就象他無法預料自己會突然腹痛一樣,他更無法預料的是,會有一個詭異的身影出現在他的身后。消息很快傳到乾隆皇帝那,乾隆皇帝感到震怒,命令立即查詢明確,并命令在城內大規模搜捕盜賊和《永樂大典》。六冊《永樂大典》被偷,黃壽齡現在能做的,只能是坐在家中等待命運的安排。然而,讓人意想不到的是,很快,就傳來了關于這六冊《永樂大典》的消息。

由于官府搜緝很緊,《永樂大典》是宮內之物,書店和紙鋪都不敢收購,偷盜者無法脫手。一個月以后,這六冊《永樂大典》在御河橋邊被人拾到。 黃壽齡總算可以放下他那顆懸了許久的心,但卻受到了罰俸三年的處分。

張忱石研究發現,清朝光緒元年(1875年)重修翰林院衙門時,清點《大典》已不到5000冊。到光緒二十年(1894年)六月,翁同和曾入翰林院檢查,竟只存800冊了。短短二十年時間,從5000冊到800冊,《永樂大典》以驚人的速度在流失。

讓人疑惑的是,究竟發生了什么事情,導致《永樂大典》流失的如此之快?據清人記載,《四庫全書》修篆完之后,一些官員視《永樂大典》為多余之物,清政府對《永樂大典》的保管也大大不如以前了。此后,《永樂大典》被束之高閣,蛛網塵封,蟲咬鼠嚙,無人過問。一些官員也開始趁機偷竊。

發現之旅《秘典沉浮》片中截圖

可是,《永樂大典》在書籍中可以稱的上是龐然巨帙,每本《永樂大典》相當于現在普通書籍的兩倍大小。要拿走一兩本《永樂大典》而不被人發現,已經不是一件易事。如果要轉移大量《永樂大典》,似乎更加困難。

那么,這些“偷書官”又是用什么方法將《永樂大典》偷出去的呢?據清人繆荃孫記載:翰林院的一些官員偷書伎倆極為巧妙。他們一般選擇在冬天進行偷竊。

官員早上進翰林院時隨帶棉袍一件,不穿在身上,打成包袱形狀如兩本《永樂大典》大小。當夜晚降臨的時候,一些官員也開始實施他們偷書的計劃。他們的辦法是將兩本《大典》包入包袱里,卻把原本包在包袱里的棉袍穿在身上。看守人員見到早上曾帶包袱而來,晚上帶包袱而去,也就不起疑心了。

據記載,光緒年間一位翰林侍讀文廷式,一人就盜走100多本《永樂大典》。文廷式死后,這些書又被其后人出售,賣給洋人或者古董商。就這樣,《永樂大典》就被大量流失出去。而且幾經展轉,無從尋覓這些被盜出的《永樂大典》的下落了。

目前,《永樂大典》散落在日本、英國、美國等幾個國家。是什么原因將這些《永樂大典》遠離祖國,流散到異域遠邦呢?《永樂大典》的災難源于國人說熟知的那段民族屈辱史。光緒二十六年(1900),八國聯軍入侵北京,在文明古都燒殺掠搶。

翰林院座落在東交民巷,靠近使館區,已經被淪為戰場。那些價值連城、有些甚至從未在皇宮之外面世的古版書籍正在被大火一點一點的吞沒,一些沒有被焚燒的古籍被隨意的拋在院子里,池塘中。侵略者對《永樂大典》肆意搶掠,甚至代替磚塊,構筑工事。在這場災難過后,《永樂大典》幾乎喪失殆盡,僅存的數百冊也散落世界各地。

在中國國家圖書館,翻開這歷經幾百年滄桑的《永樂大典》,專家們發現,這里收藏的所有《永樂大典》有一些共同的特征:從紙張看,這些《永樂大典》用的是嘉靖時期的皮紙,也叫白棉紙。而且,書后都注明了重錄總校官、分校官、寫書官及圈點人姓名。所以,可以推斷的是,這些《永樂大典》全都是明朝嘉靖時期的抄本。這就是說,國家圖書館收藏的所有《永樂大典》都不是永樂年間編篆的。那么《永樂大典》除了永樂年間的這個版本之外,到底還有幾個版本呢?

在中國國家圖書館的地庫里,收藏有161冊舉世聞名的《永樂大典》。從明成祖朱棣編寫《永樂大典》至今,已經有600余年。在漫長的歲月中,《永樂大典》經歷各種不幸遭遇,丟失了一萬多冊。目前全書僅有不足百分之四,400冊左右的《永樂大典》流散在世界各地。然而,專家們發現,目前全世界所能見到的《永樂大典》都有一些共同特征:每本書的書后都注明了當時的重錄官員,而這些官員全都是明朝嘉靖皇帝時期的官員。

這就是說,目前世界上所有能見到的所有《永樂大典》都不是永樂年間編篆的。那么,《永樂大典》除了永樂年間的這個版本之外,到底還有幾個版本呢?據史書記載,《永樂大典》修成之后,明朝各代帝王中查閱過《永樂大典》的卻寥寥可數。

明世宗嘉靖皇帝卻是一個例外。繼位于1521年的嘉靖皇帝在明朝歷史上并不是一個光彩的角色,在位45年,崇信道教,朝政昏庸。然而,就是這樣一個皇帝,卻似乎對《永樂大典》產生了特別的興趣。與其他皇帝不同,嘉靖皇帝的案頭常常放置了幾冊《永樂大典》以便隨時翻閱。

一直以來,嘉靖皇帝很想將《永樂大典》重錄一部,多次同大學士徐階談過。但這個想法都因為工程過于浩大,重錄難度太高,而被擱置下來。嘉靖皇帝當然也應該非常清楚,要重錄這樣一部大型書籍,其難度可想而知。那么,又是什么事情讓嘉靖皇帝下定決心,克服各種困難,開始重錄《永樂大典》呢?

據史書記載,嘉靖三十六年(1557年)四月,皇宮發生大火,火勢連綿。存放《永樂大典》的文樓受到威脅,情況非常危急。大火消息傳來,讓嘉靖皇帝感到最為擔心的就是《永樂大典》的安全。他一夜下了三四道命令,令左右登上文樓督促搶救《永樂大典》。幸虧搶運及時,《永樂大典》才能逃過這次浩劫。嘉靖皇帝因此心有余悸,決心將《永樂大典》重新抄錄一部,“兩處收藏,以備不虞”。

大火之后的第五年秋天,工程浩大的重錄工作正式開始。對于這樣一部史無前例的大類書,重錄官員選擇了按照原本進行“對本抄寫”這個最為簡單也最為正確的方法。工作進行了整整六年,直到嘉靖皇帝去世,重錄工作還在進行。新皇帝明穆宗繼位之后,重錄工作才得以完成。

據史書記載,重錄的《永樂大典》的在內容、格式、裝幀方面與原本如出一轍,令人嘆為觀止。此后,《永樂大典》便有了兩個版本。現在人們習慣于把永樂年間的第一個版本稱為正本,把嘉靖年間的重錄本稱為副本。這就是說,國圖收藏的所有《永樂大典》全都是明朝嘉靖時期的副本。

不僅如此,歷史上被八國聯軍毀掠的是明嘉靖后期重抄的副本,流失海外和國內陸續搜集的殘本也均為嘉靖重錄副本或其抄本。而《永樂大典》的正本至今一卷也沒有發現,并且其下落也一直不見準確的記載。這就是說,《永樂大典》正本失蹤了!

11095冊《永樂大典》正本已經徹底消失了幾個世紀!《永樂大典》正本究竟何去何從?它還存在于這個世界上嗎?如果存在,它到底在哪?如果已經不存在于世界上,它又是什么時候,被誰,用什么方式毀滅的?對于正本的下落,為什么歷代史書中不見任何準確記載?

圍繞著《永樂大典》正本的是一個又一個諱莫如深的謎團,甚至有學者將之稱為“中國書籍史上的最大疑案”。

關于正本的第一種說法,毀于清乾清宮大火說。清朝末年的一位學者繆荃孫提出了這種看法。乾清宮的歷史可以追溯到清順治十二年(公元1655年),康熙八年重修。然而,我們目前所見的乾清宮并不是建成于這個年代,而是在1797年嘉慶二年之后重建的。重建的原因,正是因為嘉慶二年發生的一次大火,將整個乾清宮幾乎徹底毀滅。

那么,《永樂大典》正本是否象繆荃孫所說,在當時藏于乾清宮,而且不幸毀于這場大火呢?張忱石對這種說法提出了不同意見。乾隆九年至四十年間,清政府曾對宮中藏書清理過,所有善本典籍全部集中在一起,編成了《天祿琳瑯書目》。《永樂大典》是書籍中的龐然大物,又有一萬多冊,假如正本在乾清宮,是極容易發現的,怎么可能不編入《天祿琳瑯書目》?

無獨有偶,史書中關于乾隆時期曾經大規模查訪《永樂大典》的記載似乎也質疑了《永樂大典》正本毀于乾清宮大火的真實性。乾隆年間編輯《四庫全書》時,因為要從《永樂大典》裒輯佚書,曾經在宮里宮外都查找過《永樂大典》。當時有人懷疑在康熙年間修書時,徐乾學、高士奇等人常在皇史宬翻閱此書,有可能取走查閱未能交回。于是乾隆下令兩江總督高晉、浙江巡撫三寶到兩家查訪。特別講明《大典》是官物,即使當年拿取,也是無意收藏,只要交出,并不追究,但一本也沒有找到。

假如當時正本存放在乾清宮,何必舍近求遠,去江蘇、浙江尋查副本呢?這樣看來,既然正本毀于乾清宮大火的說法站不住腳,那么正本的失蹤會不會早在清朝以前呢?

關于正本失蹤的第二種說法是毀于明亡之際說,說穿了,就是被李自成焚毀了。崇禎十七年的3月, 李自成和他的大順軍隊攻占北京,達到了輝煌的頂峰,可是這種輝煌只維持了短短40天,吳三桂、多爾袞的滿漢聯軍便擊敗了這支由農民組成的軍隊。

4月29日,李自成即位稱帝之后便匆匆撤離北京。他將怒火發泄在京城這些幾百年的宮殿和城樓上,下令放火焚燒。在這樣一個人人自危的亂世,已經沒有人會去顧及一部書的存在和命運。

《永樂大典》正本是否在此時無聲無息的全部化為灰燼了呢?然而,在張忱石看來,這種說法也沒有真憑實據。

是燒毀了一些書,但并沒有記載燒的就是 《永樂大典》 。而且,比李更早的明朝太監都不知道《永樂大典》正本存放在哪里,怎么證明李自成燒的就是 《永樂大典》呢?也只是一種猜測之辭。

盡管眾說紛紜,說法不一,但一個不可改變的事實是,幾百年來,《永樂大典》正本卻從未現身過。所有的正史野史也找不到關于正本的準確記載。關于正本的消息再次沉寂下去,似乎要成為人類永恒的謎中之謎。然而,隨著一本關于《永樂大典》的書籍《永樂大典索引》的面世,一種關于《永樂大典》正本新的猜測進入人們的視野,再次勾起了人們尋找正本的興趣。

欒貴明先生是當今研究<永樂大典>的權威學者,他在《永樂大典索引》這部工具書的序言中提出了這樣一個疑問:《永樂大典》這部書一共是兩萬多卷,一萬多冊.碼放起來估計有40多立方米左右。這么大一部書,怎么會無聲無息的消失了呢?

幾百年來,人們為尋找這部珍籍,動用了不少人力財力,要找的地方都已找過,都沒有發現《永樂大典》正本的下落,在明末清初之前就已成為中國文化史、書籍史上最不可解的,也是最大的謎團。

面對一個困擾了世人幾百年的謎團,應該從哪里著手,才能夠揭開《永樂大典》正本之謎的真相呢?欒先生認為呢, 破解《永樂大典》正本之謎,應該從它歷史上最后一次被準確地記載,并且在當時確實存在的時間入手,也就是嘉靖皇帝他重新錄副本的年代開始,這應該是解決問題的關鍵所在.

以記錄史實詳實著稱的明朝官修史書<明世宗實錄>中,有這樣一段關于《永樂大典》的記載:上(按:嘉靖)初年,好古禮文之事,時取探討,殊寶愛之。

欒貴明引用《明實錄》等大量文獻記載的確切史實指出,《永樂大典》是嘉靖帝"殊寶"愛之的珍品。他登基以來,更將其作為必備的參考經典,并時常在朝廷上引用。嘉靖三十六年宮中的意外失火,嘉靖立即命左右登上文樓,搶運出《大典》,一夜中竟下諭三四次,焦急失態,足見《大典》在他心中的分量。更值得注意的是,嘉靖帝最器重的文官徐階已向他奏明,重錄不可能很快完成,只能"對本抄寫"。嘉靖則明確強調,"重錄"是為"兩處收藏"。

“兩處收藏”是否暗示著什么呢?欒貴明認為:為了撥開罩在《永樂大典》上的重重迷霧,必須抓住《永樂大典》正本最后一次出現前后的事件。《永樂大典》正本最后一次出現是在什么時候?這期間到底發生了什么?

欒先生認為呢,《永樂大典》正本最后的出現時間是在嘉靖的喪葬期間,所以呢,他認為這兩者之間應該有密切的關聯,從這個地方追蹤下去,或許可以有意外的發現。在《明實錄》中有關嘉靖喪葬和《永樂大典》重錄兩件事的大量記載中,幾個一直以來不為人所注重的日期引起了欒貴明的注意。

“嘉靖45年(1567年)十二月十四日(庚子),嘉靖帝崩,年60,在位45年。”

“三月十七日(壬申),嘉靖帝入葬永陵。”

“四月十五日(戊戌),隆慶帝賞賜重錄《永樂大典》成者。”

一般研究者認為,《永樂大典》副本抄完,是在隆慶元年四月。而嘉靖已於上一年十二月“崩”,看來另存的“他處”究竟在哪里,似乎與嘉靖帝沒有關系。說到這里,爭論的焦點似乎都已集中在嘉靖帝身上。

欒貴明研究發現,禮儀日程表明,嘉靖皇帝是在死后三個月才下葬,此時已經到了隆慶元年三月。而新皇帝表彰抄寫人員的日期是在隆慶元年四月,但這并不是抄錄完成的最后日期。所謂抄錄完成的日子應當在四月之前。這是一個符合邏輯的推理,這樣看來,嘉靖皇帝下葬和副本重錄完成在時間上更加靠近了。

可是卻從此時起,《大典》正本的去處就音信渺然。嘉靖的喪葬與正本的失蹤如此巧合,這難道真的是某種巧合嗎?中國古代皇朝修典既成,在大肆張揚進呈褒獎的同時,必然會記載該書典藏於何處,并在官修書目中著錄,以彪炳皇恩浩蕩。這已是歷代皇帝修典的定式。《永樂大典》的重錄卻沒有這樣做,成為僅有的特例。這是為什么?

歷來以簡明扼要著稱的《明實錄》,記載皇上對《永樂大典》重錄大臣的表彰及愛憐之情,連篇累牘,不嫌其繁,是《明實錄》中少有的長篇大論,可偏偏沒有提及《永樂大典》正、副二本分藏在什麼地方。

當然,如果記載出一處來,另一處究竟在哪里,便會引出更大的疑問。那么,這是不是有意的隱瞞呢?由此欒貴明認為:《永樂大典》正本的消失,帶有明確的人為的突然性質。而人為的焦點顯然在嘉靖皇帝。

他并不是一個有作為的皇帝,但卻比任何人都更加珍愛<永樂大典>;他對 《永樂大典》的重錄倍加關注,卻又給后人留下了曖昧的“兩處收藏”。在他下葬之后,《永樂大典》正本也從此銷聲匿跡。

歷史已經離我們遠去,但曾經發生的事實只有一個。如果這一切猜想恰好揭示了那個唯一的歷史事實,如果嘉靖皇帝正是《永樂大典》正本失蹤的幕后主使。那么,一個更值得我們關注的問題就是,他究竟把《永樂大典》正本帶到哪去了呢?

對于中國古代帝王來說,死后要帶走自己生前所喜愛的東西,無一例外的都會選擇陪葬這種方式。而對于嘉靖皇帝的喪葬,令人立刻聯想到他自己幾乎經營了一生的地下皇宮--永陵。永陵,始建於嘉靖十五年(1536年)三月,建成於嘉靖二十七年(1548年)五月,歷時十二年。

史實表明,這個時期,明代經濟發展最好,政治穩定,國力強大。嘉靖修建永陵的同時,行有馀力,還大規模地修副了前七陵,加建氣勢恢弘的石牌坊等重要建筑。據史載,為此朝廷每月專用資金達二、三十萬兩白銀。其間,他親自視察督工達十一次之多。永陵是十三陵中最大的一座,它的地宮規模超過定陵,還很可能在長陵之上。

嘉靖皇帝修建如此大規模的永陵,是否在環境上對珍藏《大典》正本作了充分的考慮呢?沉寂了幾百年的永陵能給我們什么答案呢?一個偶然的機會,中國科學院地質地球物理研究所的姚振興院士和王謙身研究員對這個問題發生了興趣。兩位專家大膽的構想緣起于幾年前做過的一次微重力測量試驗,試驗的對象是十三陵中的另一座陵墓——定陵。定陵是明神宗朱翊鈞的陵墓,他在位共48年,是明朝在位時間最長的一個皇帝。他生前奢華淫逸,陵墓的規模豪華巨大,僅次于明成祖朱棣的長陵和嘉靖皇帝的永陵。但是,定陵的受人關注卻是因為另一個更為重要的原因。定陵是十三陵中第一座也是唯一一座被打開地宮的陵墓。地宮,明朝官方文獻稱之為“玄宮”,是安放墓主人棺槨及隨葬品的地方,通常是整個陵寢建筑的核心部分,也最富于神秘色彩。為了保護地宮,明朝帝王陵墓在地宮之上的地面都用土夯筑成規模巨大的圓形寶頂。

幾百年的風雨吹打,人事變遷,寶頂之上的樹木見證了時光的變化,而寶頂之下的地宮卻依然保持神秘。定陵的發掘開始于新中國成立不久的1956年。歷時兩年多的發掘工作,終于打開了在地下沉睡400多年的地下宮殿。定陵地宮被打開,帶給人們震驚的除了那些絢麗多彩的陪葬品之外,更讓人們第一次看清了這神秘的地下宮殿的模樣。現在,定陵地宮的規模形狀已經非常清楚的呈現在我們眼前。這種前、中、后、左、右五殿分別由三條隧道相連的結構被專家們稱為“五室三隧”結構。那么,用微重力方法對定陵地宮進行測量,會得到什么結果呢?它能正確反映定陵地宮的規模形狀嗎?

王謙身和他的同行開始了這項工作的摸索。微重力方法屬于無損探測,不會對地面和地下建筑造成迫害。王謙身和他的同行們希望能為地下考古探測尋找到一條新的有效途徑。結果很快出來了,一張關于定陵地宮的重力場分布圖呈現在專家面前。按照專家們的分析,線條越密表示重力越大,線條分布越疏,表示重力越小。

專家們驚喜的發現,這張分布圖與定陵地宮的形態非常吻合。這也就是說,重力線條稀疏的部分正是地宮的位置所在。定陵地宮的重力場分布圖和地宮形態相吻合,給專家們帶來了一個好消息。但是,面對永陵這樣一個未被開掘,處處充滿神秘色彩的陵墓來說,如何取得有效的重力數據,掌握永陵地宮準確的位置規模,成了擺在姚振興和王謙身面前的一個棘手的問題。按照專家們的設想,為了存放體積巨大的《永樂大典》,永陵地宮也許會比定陵地宮多出一到兩個側殿,這應該是保存《永樂大典》的書房。

按照這種假設,永陵地宮的重力場分布圖比定陵地宮的重力場分布圖將更為復雜,但應該和設想的地宮形態相吻合。讓我們再更為大膽的假設一下,如果永陵地宮的重力場分布圖確實顯示比定陵多了兩個側殿,那么,這個結果意味著什么呢?

如果永陵地宮比定陵地宮多出一到兩個房間,那么存放《永樂大典》的可能性就比較大。如果沒有多出兩個房間,就要看情況了。如果地宮規模大,也有存放的可能。但如果規模和定陵差不多大,這種存放《永樂大典》的可能性就比較小了。

當然,《永樂大典》正本是否做了嘉靖皇帝的陪葬物,在打開永陵地宮之前,只能是一個合理的推想。在目前技術條件不夠成熟,不足以保證被開掘陵墓及陪葬物品安全的情況下,對于現在的人們來說,更為現實的課題是:如果《永樂大典》正本確實保存在永陵地宮中,經過400多年的歲月,它們是否依然能保持完好?一旦將來有可能出土,我們應該怎么更好的保護《永樂大典》?

經過400多年的歲月,永陵顯得有些面目滄桑。如今,永陵和它的主人嘉靖皇帝卻因為尋找《永樂大典》正本成為人們關注的焦點。如果《永樂大典》正本被嘉靖皇帝帶入永陵,將來正本的出土無疑將讓整個世界為之震驚。

然而,這一切猜想在打開永陵地宮之前只能是一個理論上的假設。消失了幾個世紀的《永樂大典》正本,也許還有更多未解的迷團,等待著人們去不斷的探尋。

- 上一篇:地球第一批動物“居民”

- 下一篇:史海鉤沉:故宮國寶輾轉遷徙之路

- 希特勒尸體殘骸去向揭秘:被埋葬8次后終于火化

- 黃士松:慧眼識風云

- 陳慶:“土專家”的猿情

- 南仁東:“一口氣”領中國邁向星辰大海

- 將“快樂教育” 融入車模教學之中

- 許映龍: 破譯臺風密碼

- 楊軍: “開墾”太陽系外宜居星球

- 他走了,留給未來四千萬顆種子

- 許傳森:把“泡沫”做成“面包”

- 滿身雞毛 他說“禽舍就是實驗室”

- 那個“九段”騎車高手走了

- 胡啟明:力學如力耕

- 潘建偉:與量子糾纏的人生

- 為冰雪世界而生

- 這位“哥倫布” 讓“老學科”撞出“新大陸”

- “慧眼”背后的“靈魂人物”

- 朱清科,黃土高坡留下綠腳印

- 浩瀚宇宙中, 人類文明處于什么等級

- 量子理論:普朗克的豐碑

- 80后科學家陳捷凱:科學叢林“探路者”

- “神奇武器” 納粹科學家去向揭秘

- 專家論證陶寺城是我國最早天文觀測點

- 西學中源 從“格致”到“科學”

- 黃帝內經——對生命科學的一座豐碑

- 科學家重寫爬行動物進化史

- 鄭和七下西洋開創和平航海模式

- 史海鉤沉:故宮國寶輾轉遷徙之路

- 科學家認為栽培蕎麥起源于中國

- 追尋百分之九十六的《永樂大典》

- 大絕滅:地球生命的斷層

- 地球早期生命演化的探索者

- 鬼城——切爾諾貝利見聞

- 萌芽時代的基因技術用理智指導行動

- 千年神秘仍存濟南大明湖底

- 喇家村史前部落的最后瞬間(二)

- 喇家村史前部落的最后瞬間(一)

網友關注

- “美人魚”——儒艮

- 關燈玩手機可能誘使青光眼發作

- 山桃一枝報春來

- 這10種病都犯在一個“飽”字上!

- 北豆腐南豆腐和內酯豆腐哪種營養價值更高

- 新血液檢測法能診斷多種早期癌癥

- 黃士松:慧眼識風云

- 基因真的能決定性格嗎?

- 模擬聯合國活動學習資料

- 腿上的“小蚯蚓”

- 能不能吃“苦” 基因說了算

- 糖炒栗子為什么要用黑砂?

- 太陽要變“冷美人”

- 人類制造的最后一臺機器?

- 不緊跟前車可減少“幽靈堵車”

- 牙膏牙刷品種多 怎么買有講究

- “春捂”得法 可有效減少發病幾率

- 千里之行 始于足下

- 兩害相權取其輕

- 羊奶為何被稱為“奶中之王”

- 去非洲旅行要警惕哪些“怪病”

- 將“快樂教育” 融入車模教學之中

- 血液干細胞逆轉Ⅰ型糖尿病新療法

- 許映龍: 破譯臺風密碼

- 源遠流長的機器人

- 你經常被負面情緒困擾嗎?

- 血壓高,準備10個問題去看病

- 經典的魅力:大數學家的混沌史話

- 楊軍: “開墾”太陽系外宜居星球

- 他走了,留給未來四千萬顆種子

- 為你揭開ICU的神秘面紗

- 心臟為何很少得癌

- 用micro:bit打造區塊鏈

- 多肽涂層技術突破細胞培養“瓶頸”

- “和合二仙”

- 廉價藥去哪兒了 大數據或可出力

- 為啥總覺得餓? 都是激素惹的禍

- 為什么要以地球標準去尋找地外生命

- 飛天航路越千年

- 呵護你的小心肝兒 別讓脂肪霸占

- 南仁東:“一口氣”領中國邁向星辰大海

- 獵豹為什么跑得快

- 吃花膠補膠原蛋白嗎?真相是:還不如吃雞蛋!

- 為什么混血兒的相貌更好看?

- 掰響手指容易 掰清原因很難

- 特斯拉發布最快電動跑車 未來也許會飛

- 想打噴嚏別忍著 傷了鼓膜劃不來

- 故宮里如何做研究

- 水,這東西……

- 防治流行性感冒從日常做起

- 一顆鄰近恒星有4顆類似地球大小的行星

- 陳慶:“土專家”的猿情

- 防治流腦切莫“重少輕老”

- 細菌基因擴散將會帶來什么后果

- 準確預報天氣還是件挺難的事

- 有種自戀叫過度自責

- 當科學與藝術相遇

- 世界一流的民辦大學會是什么樣

- 靠輸液預防腦卒中靠譜嗎?

- 人體生物電與預防物理污染

- 植物學家鐘揚:他給未來留下科學的種子

- 動物衛士劉秀梵:“擒”病于未然

- 為什么說 “一鴿勝九雞”

- 海量支付 網聯平臺兜得住嗎

- 南北半球冰火兩重天 地球到底怎么了?

- 四瓶礦泉水重量背起就走 “空調背心”投放市場

- 那只會敬禮的猴子

- 故宮“掌門人”談遺產如何重塑生活

- 打破物理規律的怪石頭

- 虛虛實實說魯班

- 中醫治療血管性抑郁癥

- 點數鈔票或是心靈慰藉強心針

- 漫長歲月,鳥類怎么搞丟了牙

- 克隆猴“姐妹”為多種疾病診療帶來希望

- 研究稱母海獅可憑視覺辨別其幼崽

- 遼闊海疆守安寧 艦艏行處是長城

- 電梯驚魂為何源源不斷?安全乘坐你需要知道這些

- 首個實體商業數字化開放平臺誕生

- 許傳森:把“泡沫”做成“面包”

- 博觀約取 厚積薄發

- 助眠產品真能讓你睡個好覺?

精品推薦

- 定西市05月30日天氣:多云轉中雨,風向:東北風,風力:3-4級轉<3級,氣溫:21/11℃

- 澤普縣05月30日天氣:陰,風向:無持續風向,風力:<3級,氣溫:26/15℃

- 大豐市05月30日天氣:陰,風向:東北風,風力:<3級,氣溫:23/19℃

- 若羌縣05月30日天氣:陰轉多云,風向:東北風,風力:3-4級轉<3級,氣溫:28/11℃

- 正寧縣05月30日天氣:多云,風向:東北風,風力:<3級,氣溫:23/15℃

- 垣曲縣05月30日天氣:晴轉多云,風向:西北風,風力:<3級,氣溫:26/16℃

- 運城市05月30日天氣:晴轉多云,風向:西風,風力:<3級,氣溫:25/20℃

- 瑪多縣05月30日天氣:小雨轉雨夾雪,風向:西風,風力:4-5級轉3-4級,氣溫:16/1℃

- 平安縣05月30日天氣:小雨轉中雨,風向:東風,風力:<3級,氣溫:26/11℃

- 阿瓦提縣05月30日天氣:多云轉陰,風向:無持續風向,風力:<3級,氣溫:26/12℃