2008年6月8日 (農歷五月初五),首屆中國陶瓷藝術大師晉佩章逝世。

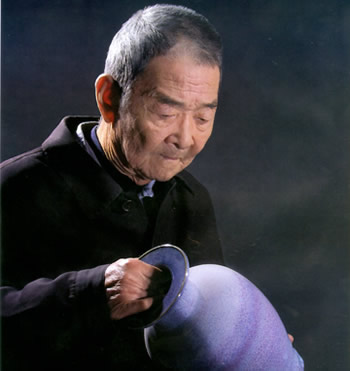

晉佩章(1926.9--2008.6.8),河南省禹州火龍鄉晉村人。首屆中國陶瓷藝術大師、工藝美術終身成就獎獲得者、美國國家藝術研究院終身榮譽院士。其在中國五大名瓷之一的鈞瓷的創新與發展中在建國以來一直發揮了重要的作用。

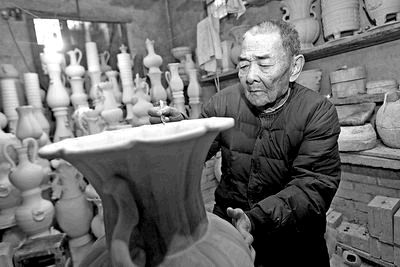

晉佩章生于1926年9月,1948年10月參加工作,入中原大學學習。1949年3月參軍,1962年5月轉業。歷任禹州鈞瓷一、二廠供銷股長,實驗室主任,技術科長等職。1988年創辦“劉山窯藝實驗室”,專門從事北方名窯的研究和名瓷的仿制工作。其作品古樸典雅,窯變美妙,被中國收藏家協會和中央文史研究館收藏。曾參加在美國紐約東西方藝術家交流協會舉辦的藝術展。同時。他潛心鉆研、率先完成宋早期不同藍色乳光釉的研究與仿制的同時,將鈞瓷的起源向前推進200多年。近20多年來,晉佩章大師不顧年事已高,身在瓷區精心鉆研,率先完成了“宋早期各種深淺不同藍色乳光釉”的研究和仿制工作,并對鈞瓷的發展歷史有獨到的研究,著有《中國鈞瓷藝術》、《中國鈞窯探源》、《中國鈞窯釉彩》、《鈞瓷史話》、《話說鈞窯》、《鈞瓷志》(參加編撰)》、《晉佩章作品選》等關于鈞瓷的各種著作等。在國內外發表的鈞瓷論文達30多篇共計60多萬字,為弘揚鈞瓷藝術做出了突出的貢獻。2003年晉佩章被國家評為首屆“中國鈞瓷藝術大師”,被河南省評為"河南鈞瓷藝術特級大師",并被尊稱為:“鈞瓷泰斗”,為鈞瓷發展做出了不可磨滅的功勛。

晉佩章先生在著書立說,研究鈞瓷理論的同時,還注重理論與實踐相結合。由于他對鈞瓷的理解,加之技藝精湛,他制作的鈞瓷造型端莊,線條流暢,釉色飽滿,釉質渾厚,古樸典雅,窯變藝術妙,成為現代收藏家們的新寵。2006年11月,由他親手設計制作的柴燒鈞瓷珍品“鋪耳尊”,在北京的一次拍賣會上,以18萬元的天價拍出,創下了現代單件鈞瓷的最高價紀錄。

2008年元月8日,晉佩章先生和兒子晉曉童創作的柴燒鈞瓷象頭尊、方尊、觀音瓶、太平尊、葵花尊、諧寶尊等6件珍品,被國家博物館永久收藏。又創下了國家博物館一次收藏單一瓷種件數最多的紀錄。

從上世紀60年代起至今50多年來,將其畢生精力全部貢獻給了中國的鈞瓷事業。他創作的大量鈞瓷作品,有的被國內、國外博物館收藏;有的被國家領導人當作國禮贈送給外國政要和知名人士;并率先將鈞瓷制品打出國門。使他的鈞瓷作品不斷在英國、法國、比利時、荷蘭、澳大利亞等30多個國家引起了轟動,晉佩章大師本人被外國朋友稱為:“中國鈞瓷活的歷史”,使中國無與倫比的鈞瓷藝術得到了全世界的認可和贊揚。晉佩章大師以其在鈞瓷界極高的威望和其親手制作工藝精湛的鈞瓷制品,不斷的引來了國內外眾多收藏家和鈞瓷愛好者的競相收藏,人們都以擁有一件晉佩章大師親手制作的鈞瓷制品為最大興事。

晉佩章先生在鈞瓷藝術領域取得的成就,也得到了國內外專家學者的肯定,受到了國內外藝術機構的高度重視,他不但成為首屆中國陶瓷藝術大師,河南省文史館館員,中國古陶瓷協會會員,而且還是河南省工藝美術協會公布的第一位獲“終身成就獎”的藝術家。美國國家藝術研究院“終身榮譽院士”。

2007年6月,晉佩章先生被查出患有肺癌,他深知自己時間不多了,就在他簡陋的住室內,他拖著病重的身體,夜以繼日,筆耕不綴。他向前來看望他的領導和鈞瓷界的大師說,他還要再寫兩本書,才 對他摯愛一生的鈞瓷藝術有所交代。

然而,病魔在無情地摧殘著他的身體,終于,在5月初,晉佩章先生再次發病,躺在床上仍念念不忘自己最后寫的書稿,叮囑兒子晉曉童,無論如何也要把書修訂完,盡快出書。

5月12日,四川汶川發生大地震后,晉佩章先生看著電視常常淚流滿面,經常和老伴談起災區群眾的困難。5月15日,神垕鎮舉行了捐款儀式,他讓老伴取出5000元捐給了災區。

不久,河南省陶瓷玻璃協會也發動了全省的藝術家捐款捐物,晉佩章先生得知消息后,毫不猶豫,讓兒子把價值170多萬元煤燒鈞瓷太平尊捐了出去。此時,晉先生意猶未盡,他還想為災區的群眾做些什么。不久,他又將自己親手制作的6件鈞瓷珍品捐出來,委托河南省工藝美術協會拍賣后,將得款全部捐給災區。

在晉佩章先生的追悼會結束后,中國工藝美術協會副理事長、河南省工藝美術協會會長張玉骉說:“我對晉佩章大師一生的理解就是‘爐火不滅,筆耕不綴。’他用畢生的精力,記錄了鈞瓷近50年的發展歷史,他把神垕鎮的各種傳說、標本、史料廣泛進行收集,然后進行分析、整理、研究,并著書出版,對鈞瓷的發展作出了不可磨滅的貢獻。”

中國陶瓷工業協會副會長、河南省陶瓷玻璃協會會長王愛純女士說:“晉大師不僅技藝獨特,更為難能可貴的是他的人品和藝德,他沒有門戶之見,悉心授徒,毫不保留,無私奉獻。我給他總結了六句話:晉老先生一生情,窯火常伴鈞魂夢,歷來無私多奉獻,不為榮華不為名,寒舍立下萬言著,留下珍寶萬代傳。”

中國工藝美術大師楊志先生對晉佩章先生也給予了高度評價:“晉大師為人忠厚,平易近人,與同行交流毫不保留,為記錄鈞瓷、宣傳鈞瓷作出了重要貢獻。”

大師雖已去,鈞瓷情未了。

乙巳年五月十三日

8