在125年前的今天,1889年11月14日 (農歷十月廿二),印度尼赫魯總理誕生。

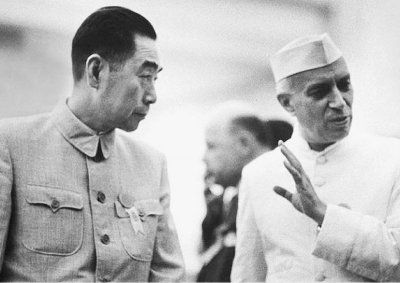

尼赫魯與周恩來

印度獨立后首任總理、圣雄甘地的忠實信徒,其培育的尼赫魯王朝至今影響印度政壇。尼赫魯也是第三世界不結盟運動創始人之一,在思想上接受資本主義制度、執行社會主義政策,冷戰時期在美蘇之間偏于親蘇。尼赫魯的大國雄心后來導致了中印邊界沖突,留下了迄今依然困擾中印關系的邊界問題。

尼赫魯(1889年11月14日-)出身于克什米爾的一個富裕婆羅門家庭,在16歲以前由私人家庭教師教育,1905年入英國哈羅學校,1907年入劍橋大學三一學院,1910年獲榮譽學位,1912年在倫敦內殿法學會取得律師資格,回國擔任律師。1916年在家庭的包辦下,和一個克什米爾商人的17歲女兒結婚。1917年生下他們的女兒英迪拉·甘地。

1916年尼赫魯在國大黨年會上第一次遇見甘地,甘地堅持的爭取印度獨立運動對他有很大影響,和國大黨的關系日益密切。1921年國大黨被英國統治當局宣布為非法,尼赫魯第一次被捕入獄。1923年和1927年兩次擔任國大黨總書記,曾到印度各地視察,發現農民的極端貧困。

1926年尼赫魯訪問蘇聯,對馬克思主義和社會主義制度感到興趣。1929年當選國大黨主席,宣布黨的主要目標是爭取印度完全獨立。以后他8次被捕,先后住獄9年,在獄中他也研究馬克思主義,撰寫書籍。1932年因發動不合作運動和甘地一起被捕。1936年,他的妻子因肺炎在瑞士去世。1940年再次和甘地一起被捕。1942年國大黨通過要求英國撤離印度的決議,他又一次被捕。1947年印度獨立,尼赫魯開始任總理,直到他去世,長達18年,同時兼任國大黨主席。

尼赫魯在印度實行一種基本為資本主義溷合社會主義計劃經濟成分的經濟政策,彷照蘇聯實行五年計劃,尼赫魯當政時期印度的經濟增長平均每年為4%,超過當時美國和其他新獨立國家的經濟增長速度,但不如西歐和其他社會主義國家的增長速度。尼赫魯強調對貧民和流浪者給予必要的社會關懷,所以在印度人民中威信很高。

在政治體制上,尼赫魯彷照英國體制,包括司法、立法議會、政府和教育系統。

尼赫魯領導改革了古代的印度民法,維護寡婦的財產繼承權,改革印度教,從法律上取消種姓制度。他對內政策的四大原則是:民主、社會主義、團結和現世主義。

尼赫魯堅決反對殖民主義,是不結盟運動和和平共處五項原則(潘查西拉)的創始人之一。

評論:一位頗具爭議的人物。