在101年前的今天,1913年10月10日 (農(nóng)歷九月十一),巴拿馬運河開通。

巴拿馬運河

1913年10月10日,美國總統(tǒng)威爾遜今天在華盛頓按下啟動8噸炸藥裝置的電鈕,()炸開了巴拿馬運河最后一道障礙,大西洋與太平洋的海水同時匯入運河通道內(nèi)。小型船只已可在河道內(nèi)行駛,較大型船只的航道則可望在數(shù)星期內(nèi)開放。運河的全長約83公里,寬152至304公尺,兩端各有3對水閘。船舶通過運河約需7至8小時。

巴拿馬運河是通過巴拿馬地峽溝通大西洋與太平洋的通航運河,它的開通大大縮短了兩大洋之間的航程,與蘇伊士運河同樣具有世界戰(zhàn)略意義,因此素有“世界撟梁”之稱。

巴拿馬運河全長81.3公里,最窄處為152米,最寬處為304米,從運河中線分別向兩側(cè)延伸16.09公里所包括的地帶,為巴拿馬運河區(qū),總面積為1432平方公里。

這條運河的歷史可以追溯到公元1534年,當(dāng)時的西班牙國王卡洛斯一世就曾下令對巴拿馬地峽進行勘察,并計劃在其最窄的地段開鑿一條運河,但因當(dāng)時有限的技術(shù)條件和施工能力,西班牙人只是沿山腳用鵝卵石鋪就了一條穿越地峽的驛道。

1881年,曾成功開通蘇伊士運河的法國運河公司首先獲得巴拿馬運河的開鑿權(quán),但由于當(dāng)?shù)貝毫拥淖匀粭l件,此項工程于1889年被迫中斷。

1903年,美國策動巴拿馬脫離哥倫比亞獨立,并與剛剛成立的巴拿馬政府簽定了《巴拿馬運河條約》,根據(jù)該條約,美國享有在巴拿馬開鑿運河和“永久使用占領(lǐng)及控制”運河和運河區(qū)的權(quán)利。美國一次性支付給巴拿馬1千萬美元作為所謂“簽約補償”。

1914年,50多個國家的勞工終于用他們的血淚換來了巴拿馬運河的通航。

開通后的巴拿馬運河極大地促進了世界海運業(yè)的發(fā)展。目前,已有占全球貿(mào)易運輸量5%的貨物通過該運河被送往世界各地。美國 日本和中國是巴拿馬運河最大的三個使用國。

1996年,香港和記黃埔集團有限公司獲得了巴拿馬運河兩端的巴波亞和克里斯托瓦爾港的經(jīng)營權(quán)。管理期限為25年,到期后可再延長25年。到目前為止,該公司已投資1.2億美元對這兩個港口進行現(xiàn)代化改造,使港口吞吐量提高了4倍。

人群觀看第一股水穿過運河西閘門

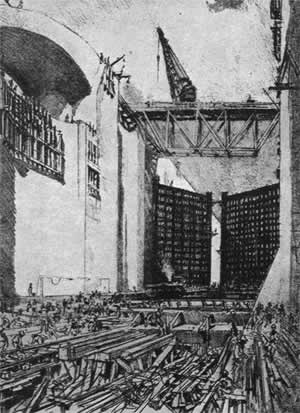

建造巴拿馬運的工程繼續(xù)在進展。