傳播模式

傳播模式

models of communication

?? 研究傳播過程、性質、效果的公式。

?? 20世紀20年代以來,西方傳播學研究中出現(xiàn)了反映不同觀點和不同研究方法的多種模式,但沒有一個被普遍接受的模式。早期多為單向線性模式,50年代以來普遍強調傳播是雙向循環(huán)過程。具有代表性的傳播模式是:

?? ①“5W”模式。又稱傳播的政治模式。即:誰(who)、說什么(says what) 通過什么渠道(in which channel)、對誰說 (to whom)、產生什么效果(with what effect)。1948年由美國政治學家H.D.拉斯韋爾提出,后廣為引用。西方認為“5W”模式概括性強,對大眾傳播的研究起了很大的推動作用,但它忽略“反饋”傳播因素,有局限性。

通過什么渠道(in which channel)、對誰說 (to whom)、產生什么效果(with what effect)。1948年由美國政治學家H.D.拉斯韋爾提出,后廣為引用。西方認為“5W”模式概括性強,對大眾傳播的研究起了很大的推動作用,但它忽略“反饋”傳播因素,有局限性。

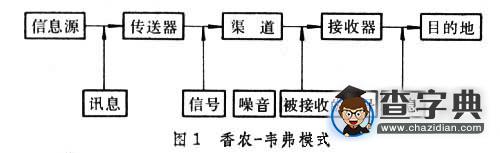

?? ②香農-韋弗模式(圖1[香農-韋弗模式] )。又稱傳播的數學模式。1948年由美國數學家C.E.香農和W.韋弗提出。特點是將人際傳播過程看作單向的機械系統(tǒng)。西方認為,此模式開拓了傳播研究的視野,模式中的“噪音”表明了傳播過程的復雜性, 但是 “噪音”不僅僅限于“渠道”。

)。又稱傳播的數學模式。1948年由美國數學家C.E.香農和W.韋弗提出。特點是將人際傳播過程看作單向的機械系統(tǒng)。西方認為,此模式開拓了傳播研究的視野,模式中的“噪音”表明了傳播過程的復雜性, 但是 “噪音”不僅僅限于“渠道”。

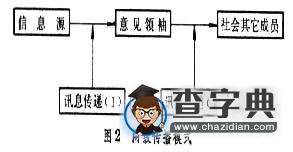

?? ③兩級傳播模式(圖2[兩級傳播模式] )

) 20世紀40年代由美國社會學家P.F.拉扎斯菲爾德提出。此模式強調“輿論領袖”的作用。西方認為,兩級傳播模式綜合了大眾傳播和人際傳播,但夸大了“輿論領袖”的作用及其對大眾傳播媒介的依賴性,把傳播過程簡單化了。將受眾截然分為主動和被動、活躍和不活躍兩部分,不符合傳播的現(xiàn)實情況。此模式以后演變?yōu)槎鄬哟蔚?N級傳播模式。

20世紀40年代由美國社會學家P.F.拉扎斯菲爾德提出。此模式強調“輿論領袖”的作用。西方認為,兩級傳播模式綜合了大眾傳播和人際傳播,但夸大了“輿論領袖”的作用及其對大眾傳播媒介的依賴性,把傳播過程簡單化了。將受眾截然分為主動和被動、活躍和不活躍兩部分,不符合傳播的現(xiàn)實情況。此模式以后演變?yōu)槎鄬哟蔚?N級傳播模式。

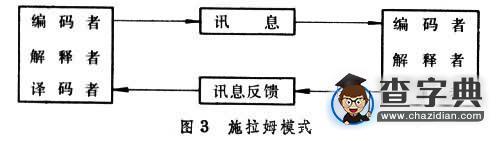

?? ④施拉姆模式(圖3[施拉姆模式] )。 50年代由美國傳播學者W.施拉姆提出,是較為流行的人際傳播模式。此模式強調傳者和受傳者的同一性及其處理信息的過程,揭示了符號互動在傳播中的作用。圖中的“信息反饋”,表明傳播是一個雙向循環(huán)的過程。

)。 50年代由美國傳播學者W.施拉姆提出,是較為流行的人際傳播模式。此模式強調傳者和受傳者的同一性及其處理信息的過程,揭示了符號互動在傳播中的作用。圖中的“信息反饋”,表明傳播是一個雙向循環(huán)的過程。

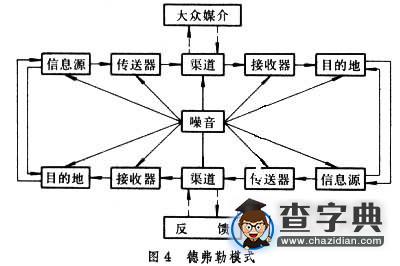

?? ⑤德弗勒模式 (圖4[德弗勒模式] )。又稱大眾傳播雙循環(huán)模式。50年代后期由美國社會學家M.L.德弗勒提出。在閉路循環(huán)傳播系統(tǒng)中,受傳者既是信息的接收者,也是信息的傳送者,噪音可以出現(xiàn)于傳播過程中的各個環(huán)節(jié)。此模式突出雙向性,被認為是描繪大眾傳播過程的一個比較完整的模式。

)。又稱大眾傳播雙循環(huán)模式。50年代后期由美國社會學家M.L.德弗勒提出。在閉路循環(huán)傳播系統(tǒng)中,受傳者既是信息的接收者,也是信息的傳送者,噪音可以出現(xiàn)于傳播過程中的各個環(huán)節(jié)。此模式突出雙向性,被認為是描繪大眾傳播過程的一個比較完整的模式。

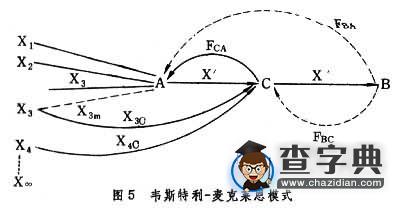

?? ⑥韋斯特利-麥克萊恩模式 (圖5[韋斯特利-麥克萊恩模式] ) 。由美國傳播學者 B.韋斯特利和 M.麥克萊恩提出。圖中 X指信源,A為傳者,B為受眾,C為把關人,F(xiàn)為反饋。此模式在突出信息的同時,特別強調把關人在大眾傳播中的作用。圖中B得到的是經過C過濾的信息。

) 。由美國傳播學者 B.韋斯特利和 M.麥克萊恩提出。圖中 X指信源,A為傳者,B為受眾,C為把關人,F(xiàn)為反饋。此模式在突出信息的同時,特別強調把關人在大眾傳播中的作用。圖中B得到的是經過C過濾的信息。

?? ⑦波紋中心模式 (圖6[波紋中心模式] )。由美國傳播學者R.E.希伯特等在70年代中期提出。圖中“代碼”指文字符號系統(tǒng), “調節(jié)者”指政府、 團體、 消費者,“過濾器”指文化和社會系統(tǒng),“信息放大”兼有空間和心理的含義。如圖所示,大眾傳播過程猶如投石于水池中產生的現(xiàn)象──石子擊起波紋,波紋向外擴展到池邊時又朝中心反向波動;在擴展和回彈的過程中,波紋(即信息)受到許多因素的影響。此模式強調大眾傳播同社會、文化等的關系,顯示了傳播過程的復雜性和動態(tài)性。

)。由美國傳播學者R.E.希伯特等在70年代中期提出。圖中“代碼”指文字符號系統(tǒng), “調節(jié)者”指政府、 團體、 消費者,“過濾器”指文化和社會系統(tǒng),“信息放大”兼有空間和心理的含義。如圖所示,大眾傳播過程猶如投石于水池中產生的現(xiàn)象──石子擊起波紋,波紋向外擴展到池邊時又朝中心反向波動;在擴展和回彈的過程中,波紋(即信息)受到許多因素的影響。此模式強調大眾傳播同社會、文化等的關系,顯示了傳播過程的復雜性和動態(tài)性。

?? ⑧一致性模式。又稱傳播效果的心理模式。源于認識心理學理論。此模式認為,傳播效果往往取決于傳播內容對受傳者固有信仰、觀點、態(tài)度的威脅或強化程度。持這種觀點的主要代表人物有美國心理學家T.M.紐科姆、L.費斯丁格和D.卡特賴特等。