羅塞塔號彗星探測器

羅塞塔號彗星探測器

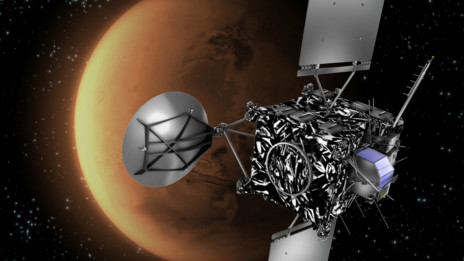

羅塞塔號彗星探測器是歐洲空間局組織的無人太空船計劃,2004年3月2日格林威治時間7:17發射,研究67P/楚留莫夫-格拉希門克彗星。羅塞塔號由兩個主元件組成:羅塞塔探測器及菲萊登陸器。探測器以羅塞塔石碑為命名,希望此任務能幫助解開行星形成前的太陽系的謎。登陸器以尼羅河中小島的名字菲萊命名,有一塊方尖碑在那里被發現且協助解讀羅塞塔石碑。

羅塞塔號彗星探測器 - 簡介

格林尼治時間2004年3月2日7時17分(北京時間3月2日15時17分),歐洲航天局的“羅塞塔”彗星探測器由阿麗亞娜-5G型火箭運載,從法屬圭亞那庫魯航天中心升空,從此踏上了它追逐一顆彗星的旅途。

羅塞塔號彗星探測器 - 歷史背景

1799年,羅塞塔石碑(Rosetta Stone)在埃及被發現。石碑上鐫刻了三段分別用埃及象形文字、通俗體文字和希臘文書寫文字。由于文字的內容完全相同,科學家終于在1822年破譯出了古埃及的象形文字,打開了通向古埃及歷史文明的大門。

1991年,“羅塞塔彗星彗核取樣計劃”被列入了ESA和美國宇航局(NASA)的計劃之中。一個以“羅塞塔”命名的彗星探測器將把一個著陸器和一個返回艙送到特定彗星上面。然后,著陸器將在彗星表面提取樣品,返回艙把這些樣品帶回地球。科學家希望“羅塞塔”號成為天文學的“羅塞塔”石碑,提供彗星保存了數十億年之久的太陽系初期信息,通過研究這些信息,科學家可以打開通向太陽系古老歷史的大門。

2004年3月,羅塞塔號終于由庫魯航天中心發射升空。它將用10年的時間去追趕丘留莫夫-格拉西緬科彗星(67P/Churyumov-Gerasimenko),并最終在彗星的上空停留,成為這顆彗星的人造衛星。

羅塞塔號彗星探測器 - 裝置設備

羅塞塔號裝備了一對各長14米的太陽能電池陣列,有超過60平方米的面積最低可以提供400瓦的功率。羅塞塔號的著陸器“菲萊”將在丘留莫夫-格拉西緬科彗星的彗核表面鉆一個深度超過20厘米的洞,從彗核的表層以下提取物質,然后放到顯微鏡下研究。環繞彗核飛行的將近兩年時間里,羅塞塔號還將目睹彗核逐漸接近太陽的時候,彗核上的物質(主要是冰)逐漸升華,形成彗發和彗尾的過程。整個任務將在2015年12月結束。

歐洲“羅塞塔”彗星探測器共裝備了10個科學探測儀器,這些儀器將分析彗星的物理和化學構成及其電磁和引力的特性等。重約3噸,大小約12立方米。 “羅塞塔”接近彗星后,將分為軌道飛行器和登陸器兩部分,是第一個登陸彗核表面的探測器。彗星登陸器將實地研究彗核的表面,以及表層下的成分構成、硬度、密度等,它還裝載了一個特殊的照相機,屆時將把它拍攝到的照片傳回地球的地面控制中心。

科學家將“羅塞塔”與彗星相會點選在了彗星距離太陽6.72億公里的軌道最遠處這一相會處與地球的距離為5億公里。預計2014年1月,“羅塞塔”將到達距彗星幾公里處,并在這一高度的軌道上圍繞彗星運轉。同年10月,它將向彗星發射登陸器。 此后,“羅塞塔”將與彗星共同度過17個月,雙方在此期間將不斷向太陽靠近,直至彗星到達距離太陽最近軌道處時,它的探測壽命也將隨即終結。

羅塞塔號彗星探測器 - 提速原理

歐洲航天局2005年3月7日發布公告稱,2004年3月發射的歐洲“羅塞塔”彗星探測器于本月4日首次飛經地球,“羅塞塔”利用了地球引力的拉扯效應,大幅度提升了飛行速度。專家們將這一現象比喻為“跳板效應”。

“羅塞塔”探測器計劃用約10年時間追上一顆名為丘留莫夫-格拉西緬科的彗星。如果一切順利,預計在2014年1月,“羅塞塔”將到達距這顆彗星幾公里處,并成為人類首個圍繞彗星運轉、進而施放登陸器在彗星表面著陸的探測器。然而追趕彗星需要巨大的能量,“羅塞塔”探測器重達3噸,所攜帶的能量是有限的。因此,科學家專門設計了讓“羅塞塔”3次飛過地球,并且在2007年與火星“擦肩而過”的路程。這樣,在這幾次巧遇中,“羅塞塔”將利用地球或火星引力的拉扯效應,大幅度提升飛行速度,同時節省飛行能量。

航天專家指出,地球的引力好比是一個跳板,而探測器好比石子,在跳板的彈力作用下,石子的運動速度可以大大提高。“羅塞塔”探測器本次是以每小時38000公里的速度在距地面約1954公里的高度飛經地球,此后它的速度還將不斷增大。預計在地球和火星引力的多次拉扯下,探測器最終將得以飛行50億公里路程,趕上丘留莫夫-格拉西緬科彗星。

天文學家認為,彗星是由太陽系誕生初期的物質構成的,由于它自身的溫度極低并處在溫度極低的宇宙空間,因此在太陽系誕生46億年來,彗星幾乎始終保持著形成初期的狀況,對它進行研究將有助于人類揭開太陽系形成之謎。

羅塞塔號彗星探測器 - 計劃

在1986年哈雷彗星來臨時,曾有一群國際太空探測器被送去探測彗星系統,其中最重要的是歐洲空間局非常成功的喬托號。在探測器傳回大量豐富有價值的科學資料后,明顯地需要增加更多探測器以了解復雜的彗星成份以及解決新增加的問題。

美國國家航空航天局及歐洲空間局員先有個別開發探測器的計劃,NASA的探測器是Comet Rendezvous Asteroid Flyby(CRAF)任務。NASA在1992年因預算限制放棄CRAF后,歐洲空間局決定自行研發太空船。1993年野心勃勃的樣本取回任務對于歐洲空間局預算明顯地不切實際,所以重新設計任務,最終的任務類似原本已經取消的CRAFT任務:小行星飛越,接著彗星會合及實地調察(in-situ),包括一個登陸器。

羅塞塔號依照COSPAR規則在無塵室建造,但根據羅塞塔號計劃科學家的訊息,“殺菌一般并不是關鍵,因為彗星通常被視為能找到prebiotic分子的物體,也就是生命前導的分子,但不是活的微生物。

發射

原本它會在2003年1月12日發射,而在2011年與彗星46P會面。然而這個計劃因為2002年12月11日一場亞利安五號運載火箭的失敗而取消。新的計劃目標改為彗星67P,在2004年2月26日發射,并在2014年會面。因更多的質量及隨之增加的撞擊速度使登陸器設備必須修改。兩次嘗試發射取消后,羅塞塔終于在2004年3月2日格林威治時間7:17發射。除了發射時間與目標的改變外,這個任務幾乎保持一樣。

巡航

2007年2月25日,羅塞塔號安排了一次低高度通過火星,因為第一次發射被拖延了一年而必須修正軌道。這并不是沒有風險的,因為估計飛越高度僅僅只有250公里(155英里)。

此外,因為太空船在火星的遠端,在那里它將有15分鐘無法接收到任何太陽光,因此不能使用太陽能板。所以太空船因此將進入待命模式,不可能進行通訊,必須靠并不是為了這個工作設計的電池飛行,因此這項火星附近的調動被昵稱為“十億美元的賭博”。幸好,飛越在03:15中央歐洲時間(CET)成功了,目前任務仍持續進行中。

在2014年5月,羅塞塔號將進入一個非常慢的軌道環繞彗星并且漸漸降速,準備放出登陸器接觸彗星本身。登陸器被命名為“菲萊”,將會以相對速度1m/s接近并接觸表面,兩個魚叉將被投射至彗星以避免登陸器彈跳出去。為更進一步將登陸器固定在彗星上,將會利用幾次鉆孔。

科學任務

一旦附著在彗星上,預計將在2014年11月發生,登陸器將開始科學任務:描述彗星核、確定存在的化合物、研究星活動及隨時間的發展

真確的彗星表面目前并不知道,而軌道船于登陸器分離前將描繪地表。雖然地表幾乎沒有任何已知細節,但還是期待能找到合適的登陸地點。

羅塞塔號彗星探測器 - 調整飛行

2005年3月,“羅塞塔”首次成功利用地球引力改變速度和軌道,并于2007年分別向火星和地球“借力”調整飛行。

2009年11月13日,“羅塞塔”彗星探測器當天以最近距離飛掠地球,并借助地球引力調整速度和軌道。這是它十年太空之旅中的第三次也是最后一次“回家”。

歐航局當天發表公報說,格林尼治時間2009年11月13日7時45分40秒(北京時間15時45分40秒),探測器以13.34公里/秒的速度從印尼爪哇島南部上空掠過,當時它處于距地球上空約2481公里,這次飛掠地球使其速度提高了3.6公里/秒。

此次飛掠地球是它到達目的地前的最后一次“加油”。

羅塞塔號彗星探測器 - 最新消息

歐洲航天局2013年12月10日宣布,“羅塞塔”彗星探測器自2004年發射以來一直在太空飛行,并將于2014年1月結束休眠狀態,準備在2014年11月11日登陸彗星67P/楚留莫夫-格拉希緬科的冰面。

彗星67P以最高每小時10萬公里的速度繞太陽軌道飛行,為了追上它,“羅塞塔”彗星探測器多次低空飛越地球、火星和太陽,利用它們的重力來加速。一旦該探測器獲得足夠的速度,進入與彗星的會合過程,歐洲航天局就會讓“羅塞塔”進入兩年多的休眠狀態,以保存能量。

目前,科學家們正在緊張等待,看探測器能否按計劃在2014年1月20日格林尼治時間10點其鬧鐘敲響時醒來。屆時,該探測器將距離地球約8億公里,它發射的信號來回將各耗時45分鐘。

如果一切按計劃進行,“羅塞塔”將開始搜尋67P——一顆由巖石和冰構成的彗星,直徑約4公里,無法用肉眼觀察到。

到2014年11月份,“羅塞塔”將與這顆彗星并行,并找到合適的位置投放登陸器“菲萊”(Philae)。這個高約80厘米、寬約100厘米的圓柱形登陸器將小心滑到彗星表面,用標槍固定自身,避免因彗星重力微弱而飄入太空。“菲萊”將利用鉆頭采集樣本并利用自帶設備進行分析。

“羅塞塔”和“菲萊”將持續發回數據,直到電池耗盡或者彗星散落的碎片造成敏感設備出現無法修補的損毀。“菲萊”的使用壽命可能會短至3天時間,“羅塞塔”也不大可能會活過2016年底。