達(dá)蘭薩拉

達(dá)蘭薩拉

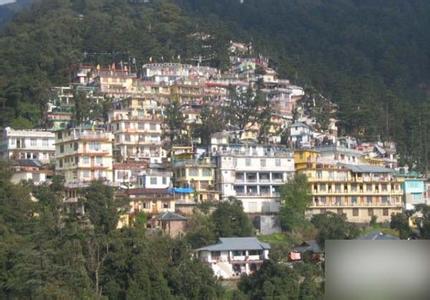

達(dá)蘭薩拉(Dharmsāla,意為休息室)是印度北部喜馬偕爾邦的一個(gè)城鎮(zhèn)。達(dá)蘭薩拉時(shí)常以“小拉薩”聞名。達(dá)蘭薩拉位于印度北部喜馬偕爾邦西北山區(qū),北面是號(hào)稱(chēng)“世界之巔”的喜馬拉雅山脈,這里冬季寒冷干燥、夏季潮濕悶熱。

達(dá)蘭薩拉 - 簡(jiǎn)介

達(dá)蘭薩拉分上下兩部分。下達(dá)蘭薩拉海拔1250米,主要是當(dāng)?shù)赜《热司幼。0渭s1800米的上達(dá)蘭薩拉亦稱(chēng)麥羅甘吉,人口有萬(wàn)人左右,相當(dāng)于中國(guó)一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人口規(guī)模,為中國(guó)流亡藏人聚居區(qū),也是分裂分子十四世達(dá)賴(lài)?yán)锏臈⒌匾约?ldquo;西藏流亡政府”盤(pán)踞的地方。達(dá)賴(lài)集團(tuán)在1959年發(fā)動(dòng)叛亂失敗后,裹挾了數(shù)萬(wàn)藏民倉(cāng)惶出逃到印度,被印度政府安置在北部喜馬偕爾邦山區(qū)這個(gè)叫達(dá)蘭薩拉的小鎮(zhèn)。

達(dá)蘭薩拉 - 地理氣候

達(dá)蘭薩拉位于印度北部喜馬偕爾邦西北山區(qū),背靠終年冰雪覆蓋的喜馬拉雅山。那里被山谷、河川、農(nóng)田以及茶園圍繞,距離印度首都新德里約12小時(shí)的車(chē)程。達(dá)蘭薩拉冬天氣候干燥、寒冷,7~9月氣溫潮濕悶熱。

達(dá)蘭薩拉 - 人口

目前,達(dá)蘭薩拉分上下兩部分。下達(dá)蘭薩拉海拔1250米,基本是當(dāng)?shù)赜《热司幼 :0渭s1800米的上達(dá)蘭薩拉稱(chēng)為麥羅甘吉,人數(shù)只有8000多人,規(guī)模只相當(dāng)一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),為藏人聚居區(qū),也是達(dá)賴(lài)寓所以及所謂“流亡政府”所在地。

達(dá)蘭薩拉 - 歷史

達(dá)蘭薩拉這個(gè)城市的歷史并不太長(zhǎng),它在1849年成立。長(zhǎng)久以來(lái),達(dá)蘭薩拉一直都與印度教及佛教連結(jié)起來(lái)。過(guò)往在當(dāng)?shù)赜胁簧俜鸾趟略航ⅲ际怯蓮?世紀(jì)開(kāi)始由西藏過(guò)來(lái)的移民所興建。不過(guò),這些寺院大多數(shù)都已荒廢,反而印度教卻有復(fù)興的跡像。 1848年,達(dá)蘭薩拉隨同印度次大陸的其他地方一起被英國(guó)吞并,并于一年后由英軍在當(dāng)?shù)亟⒊擎?zhèn)。1852年,達(dá)蘭薩拉成為了Kangra區(qū)的行政首府。

十四世達(dá)賴(lài)在1959年發(fā)動(dòng)叛亂失敗后,帶領(lǐng)8萬(wàn)跟隨他的藏民倉(cāng)惶出逃到印度,其后一兩年間,約6萬(wàn)多西藏人陸陸續(xù)續(xù)翻越喜馬拉雅山,到達(dá)印度、尼泊爾、錫金、不丹等地,成為“流亡藏人”。1960年,印度總理尼赫魯將達(dá)蘭薩拉“租借”給達(dá)賴(lài)?yán)铮⒘怂^的“西藏流亡政府”。到目前為止,海外“流亡藏人”人數(shù)共有約13萬(wàn),其中約10萬(wàn)居住在印度。

經(jīng)過(guò)40多年的繁衍,加上陸續(xù)出逃的少數(shù)藏民,目前流亡的藏人共約13萬(wàn)人,其中在印度有10萬(wàn)人,其余的3萬(wàn)多人主要分布在尼泊爾、不丹、歐洲和美洲等地。達(dá)蘭薩拉位于喜馬偕爾邦的西北山區(qū),背靠終年冰雪覆蓋的喜馬拉雅山麓,全區(qū)為山谷、河川、農(nóng)田、茶園所點(diǎn)綴,而四周則被高山和原始森林覆蓋,風(fēng)景秀麗,景色別致。喜馬拉雅山區(qū)涼爽而濕潤(rùn)的空氣,賦予達(dá)蘭薩拉獨(dú)特的四季分明的氣候。達(dá)蘭薩拉盛產(chǎn)大米、小麥、綠茶等農(nóng)作物。

達(dá)蘭薩拉分為上下二部,下達(dá)蘭薩拉地區(qū)海拔1250米,名為科特瓦爾巴扎,主要居民是印度人;而上達(dá)蘭薩拉地區(qū)約海拔1800米,名為麥克羅干吉,這里距科特瓦爾巴扎約8公里左右。麥克羅干吉居住的主要是流亡藏人,同時(shí)也是十四世達(dá)賴(lài)的居住地和所謂「西藏流亡政府」所在地。流亡的藏人把麥克羅干吉叫作「小拉薩」,顯然有懷鄉(xiāng)意味。

流亡印度的藏人幷不都居住在達(dá)蘭薩拉。這個(gè)偏僻的高原小鎮(zhèn)容量有限,所以多數(shù)藏人只好整體分散、相對(duì)集中地散居在印度各地,其中以南部居多。真正留在達(dá)蘭薩拉的藏人也就1萬(wàn)多人。

很多在印度的“流亡藏人”生活并不如意。1959年隨達(dá)賴(lài)?yán)锪魍龅接《鹊奈鞑厝耍虿贿m應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂虻仍颍芏嗖痪帽愕貌∩硗觥6恍┑靡孕掖嫦聛?lái)的,則被印度政府征發(fā)到偏遠(yuǎn)的山區(qū)修路。營(yíng)養(yǎng)不良和傳染病奪走了很多修路藏人的生命。而他們?cè)谟《瘸錾淖优綆资旰蟮娜缃瘢矸菀廊贿€是難民。

相對(duì)而言,生活在達(dá)蘭薩拉的藏人生活還有一定保證,得益于達(dá)蘭薩拉是國(guó)際旅游區(qū)的聲譽(yù),這個(gè)小鎮(zhèn)的居民每年都能獲得可觀的收入。在這里,網(wǎng)吧、酒吧、夜總會(huì)、餐館和旅游紀(jì)念品商店等等,一應(yīng)俱全。一家旅游紀(jì)念品商店的印度穆斯林老板告訴《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》記者:“每天光顧商店的有來(lái)自世界各地的游客,很多來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的游客出手大方,因此我也算發(fā)了‘西藏財(cái)’。”

而生活在印度其他難民區(qū)的藏人,生活水平則比較落后。澤西告訴本報(bào)記者,相對(duì)于印度人,藏人普遍要勤勞,難民身份更是讓他們不敢懈怠。但這也給藏人帶來(lái)了麻煩,一些當(dāng)?shù)赜《热艘虼思岛薏厝耍迦簺_突時(shí)有發(fā)生。

達(dá)蘭薩拉 - 經(jīng)濟(jì)

“流亡政府”財(cái)政緊張

“定都”達(dá)蘭薩拉的“西藏流亡政府”仿照西方的政治模式建立了政治體制與行政架構(gòu),依靠 “西藏內(nèi)閣(噶廈)”、“西藏人民議會(huì)”以及“最高法院”對(duì)全球海外流亡藏人實(shí)行控制與管理,達(dá)賴(lài)?yán)飫t是最高領(lǐng)袖,擔(dān)當(dāng)正常政權(quán)的“元首”職能。目前,“西藏流亡政府”有接近3000名“公務(wù)員”,管理著全球約13萬(wàn)人的“流亡藏人”群體。

據(jù)有關(guān)人士透露,“流亡政府”的收入主要靠海外金主的資助。目前在紐約有個(gè)西藏基金會(huì),是1991年由西藏難民和美國(guó)人設(shè)立的,如今已發(fā)展成為一個(gè)擁有上千萬(wàn)美元資產(chǎn)的機(jī)構(gòu),其部分經(jīng)費(fèi)來(lái)自于美國(guó)國(guó)務(wù)院難民計(jì)劃辦公室。1984年成立的“促進(jìn)民主基金會(huì)”和索羅斯的“公開(kāi)社會(huì)”,近年來(lái)也開(kāi)始大量援助“西藏流亡政府”。

“流亡政府”還規(guī)定“流亡藏人”每人每年要向政府繳納46盧比的所謂的“獨(dú)立稅”。而有薪人士則須繳納基本薪資4%或薪水總額的2%,選其中較多者繳納。“流亡政府”還經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)增加收入。“流亡政府”的“財(cái)政部”擁有慈善基金會(huì)、出版社,在印度和尼泊爾擁有旅店,在澳洲與美國(guó)經(jīng)營(yíng)土產(chǎn)手工分銷(xiāo)處等等。“流亡政府”還建有網(wǎng)站,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)從民間募捐。

另外,達(dá)賴(lài)?yán)锝?jīng)常以“西藏精神領(lǐng)袖”和“諾貝爾和平獎(jiǎng)得主”的身份周游列國(guó),通過(guò)大量的弘法會(huì)和講經(jīng)活動(dòng)獲取捐款和贊助。據(jù)報(bào)道,達(dá)賴(lài)在歐美的一些弘法會(huì),其贊助票開(kāi)出的價(jià)格為每張高達(dá)1000美元。

“流亡政府”之所以能得到海外的大量資金支持,其中的一個(gè)因素是其對(duì)自身的“民主化”包裝,掩蓋政教合一的本質(zhì),以迎合西方人的口味。

盡管如此,“流亡政府”的財(cái)政狀況依然非常窘迫。破舊不堪的“政府”辦公大樓,也許能印證其慘淡經(jīng)營(yíng)的境地。樓道里光線陰暗,辦公電腦多是老式的CRT顯示器臺(tái)式機(jī),連打印機(jī)也沒(méi)有彩色打印功能,辦公室里的桌椅更是破舊不堪。

達(dá)蘭薩拉 - 教育

一位教英文的老師告訴記者,兒童村是“流亡社區(qū)”兒童、少年免費(fèi)接受初等和中等教育的地方。他們不僅可以免費(fèi)讀書(shū),校服和日常生活開(kāi)支也是免費(fèi)的。由于達(dá)蘭薩拉兒童村位于山頂,日照時(shí)間長(zhǎng),所以還安裝了太陽(yáng)能熱水器,學(xué)生們可以用熱水洗澡。

值得注意的是,兒童村的學(xué)校采用藏語(yǔ)和英語(yǔ)雙語(yǔ)教育,6年級(jí)以下是完全藏語(yǔ)教學(xué),6年級(jí)以上開(kāi)始藏英文雙語(yǔ)教學(xué),美其名曰“為學(xué)生未來(lái)報(bào)考印度和歐美高等學(xué)校做準(zhǔn)備”。漢語(yǔ)教學(xué)一開(kāi)始就被排除在外,而語(yǔ)言的隔閡與溝通的不暢,正是矛盾和誤解產(chǎn)生的原因之一。

對(duì)于多數(shù)“流亡藏人”而言,在印度和歐美大學(xué)里深造的吸引力不言而喻。一個(gè)正在做英語(yǔ)作業(yè)的小學(xué)生就用稚嫩的英語(yǔ)告訴記者:“將來(lái)我要考上世界最好的大學(xué)。”可以看出,“西藏流亡政府”在培養(yǎng)下一代方面很下工夫,而且在教育過(guò)程中以保持自身文化獨(dú)立性為理由,割斷其與中國(guó)的文化聯(lián)系。

另外,“西藏流亡政府”還通過(guò)各種渠道向國(guó)內(nèi)藏人宣傳,在達(dá)蘭薩拉生活的藏人讀書(shū)、看病都不需要自己花錢(qián),由此把達(dá)蘭薩拉描繪成“人間天堂”。以至于國(guó)內(nèi)一些生活一時(shí)不如意、不明就里的藏人投奔而去。而多數(shù)滿(mǎn)懷希望而去的藏人,收獲最多的還是失望。

為了安撫失望的“流亡藏人”,“西藏流亡政府”加強(qiáng)了“講經(jīng)布道”。據(jù)悉,“西藏流亡政府”始終沒(méi)有停止過(guò)對(duì)藏傳佛教的宣揚(yáng),而旁人則很難在政治意圖與傳統(tǒng)信仰之間畫(huà)出一條清晰的界線。據(jù)了解,到目前為止,“流亡藏人”已在印度的“流亡社區(qū)”建立了200座左右的寺院,有15000名以上的僧尼。

達(dá)蘭薩拉 - 生活

和生活在印度其它地方的藏人相比,在達(dá)蘭薩拉的藏人生活稍微好些,但也富不到哪里去,因?yàn)樗麄兂寺糜螛I(yè)和農(nóng)業(yè),沒(méi)有其它工作可做,許多人依然在溫飽線上掙扎。

真正富有的,是那些所謂的「流亡政府」「官員」。他們靠稅收和國(guó)際援助「發(fā)財(cái)致富」。他們白天穿著紅色的袈裟辦公或接待客人,天黑以后,就到酒吧和俱樂(lè)部鬼混,甚至吸毒。

流亡藏人對(duì)這幫毫無(wú)道德和良知的「官員」的腐敗早已熟視無(wú)睹,見(jiàn)怪不怪。他們氣憤地說(shuō),援助有一半以上被這些蛀蟲(chóng)用于吃喝嫖賭了,而真正需要幫助的人劫分不到多少援助。

在印度其它地方的藏人或經(jīng)商,或務(wù)農(nóng),或開(kāi)小商店為生。據(jù)報(bào)道,在印藏人共租用了2萬(wàn)多英畝的田地用于種植農(nóng)作物。他們當(dāng)中雖然有不少人是在印度出生,但永遠(yuǎn)只能是難民身份,也不能永久性地購(gòu)買(mǎi)和擁有土地及房產(chǎn),只能租借。

《環(huán)球》雜志記者在印度北部和南部旅行時(shí),就經(jīng)常看到一些藏人在旅游景點(diǎn)開(kāi)設(shè)小店,出售有西藏特色的旅游紀(jì)念品,如首飾、銀器、轉(zhuǎn)經(jīng)筒和服飾等。比如,在喜馬偕爾邦首府西姆拉,就有不少藏人在繁華的街道旁集中擺攤設(shè)點(diǎn),出售衣服和首飾等物品,被當(dāng)?shù)厝私凶鳌肝鞑匾粭l街」。他們大多數(shù)都是小本生意,慘淡經(jīng)營(yíng),勉強(qiáng)糊口。他們經(jīng)過(guò)多年的「洗腦」,雖然依舊敵視中央政府,但對(duì)這種漂泊不定的生活幷不滿(mǎn)意,希望能有朝一日返回故鄉(xiāng),結(jié)束客居異鄉(xiāng)的生活。

細(xì)細(xì)想來(lái),不難發(fā)現(xiàn)流亡在外的西藏人其實(shí)活得挺慘的。

首先,他們不管是第幾代生活在印度,只能永遠(yuǎn)拿難民身份,不能加入當(dāng)?shù)貒?guó)籍,只能是客居他鄉(xiāng),寄人籬下,漂泊感始終在心頭縈繞不散。

其次,他們因?yàn)槭潜蝗耸杖莸摹缚腿恕梗圆荒軗碛型恋睾筒粍?dòng)產(chǎn),一切都只能靠「借與租」。數(shù)月前,喜馬偕爾邦政府就批準(zhǔn)達(dá)賴(lài)的「流亡政府」可以再租借達(dá)蘭薩拉的土地50年,讓流亡藏人暫時(shí)還有個(gè)棲身之地。

但是,畢竟是長(zhǎng)期生活在別人的土地上,一大批人要吃要住要生活,自然就要占據(jù)土地和生產(chǎn)生活資料,這樣與當(dāng)?shù)赜《热藸?zhēng)土地爭(zhēng)資源的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,矛盾和沖突日益突出。雖然有印度政府調(diào)停,但始終無(wú)法從根本上解決這一矛盾。

流亡藏人的擔(dān)憂

在跟生活在印度首都新德里的一些流亡藏人聊天后得知,他們最擔(dān)心的還是達(dá)賴(lài)之后他們的命運(yùn)會(huì)發(fā)生什么變化。一些人已經(jīng)對(duì)返回故鄉(xiāng)不抱什么希望,爭(zhēng)取從印度轉(zhuǎn)到歐洲或美洲定居。

達(dá)賴(lài)是「西藏流亡政府」?fàn)幦∥鞣酵楹驮囊粋€(gè)招牌。盡管達(dá)賴(lài)不遺余力,但他領(lǐng)導(dǎo)的「流亡政府」迄今沒(méi)有得到世界上任何一個(gè)國(guó)家的承認(rèn)。達(dá)賴(lài)一旦去世,國(guó)際上對(duì)流亡藏人的關(guān)注度必將大為減弱。

而所謂「西藏流亡政府」,本來(lái)就是一個(gè)勾心斗角、爭(zhēng)權(quán)奪利的腐敗機(jī)構(gòu),要指望這個(gè)機(jī)構(gòu)帶領(lǐng)流亡藏人返藏,希望的確渺茫。

分析人士認(rèn)為,一旦達(dá)賴(lài)去世,目前「流亡政府」內(nèi)部被掩蓋的矛盾將完全公開(kāi),各派之間爭(zhēng)權(quán)奪利的斗爭(zhēng)將明顯加劇。即便達(dá)賴(lài)同意轉(zhuǎn)世,「轉(zhuǎn)世靈童」的尋找和確認(rèn)需要很長(zhǎng)時(shí)間,「靈童」找到后到長(zhǎng)大成人也需要十幾年的漫長(zhǎng)時(shí)間,這意味著「流亡政府」在達(dá)賴(lài)后時(shí)代的相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)將沒(méi)有一個(gè)眾望所歸的宗教領(lǐng)袖來(lái)領(lǐng)導(dǎo)。

「流亡政府」失去凝聚力,各派各黨必然要乘機(jī)擴(kuò)大自己的實(shí)力,爭(zhēng)權(quán)奪利。可以說(shuō),達(dá)賴(lài)去世后,「流亡政府」在幾年內(nèi)都將處于爭(zhēng)權(quán)奪利之中,甚至四分五裂。像目前這樣至少在表面上一致對(duì)外的局面將不復(fù)存在。

特別是現(xiàn)在,印度為了跟中國(guó)搞好關(guān)系,盡量淡化政府與達(dá)賴(lài)的關(guān)系,疏遠(yuǎn)與達(dá)賴(lài)的往來(lái)。印度官方還曾公開(kāi)表示堅(jiān)決反對(duì)流亡藏人在印度從事任何反中國(guó)政府的活動(dòng),使得達(dá)賴(lài)和流亡藏人的活動(dòng)和生存空間越來(lái)越小,日子越來(lái)越難過(guò)。

《環(huán)球》記者在新德里認(rèn)識(shí)一個(gè)叫平措的中年藏人。他對(duì)記者說(shuō),他是前幾年在別人的鼓動(dòng)下從西藏經(jīng)尼泊爾跑到印度來(lái)的,卻發(fā)現(xiàn)流亡的生活令他絕望。

我現(xiàn)在不知道干什么好。看到我的其它同胞在印度也都過(guò)著無(wú)根無(wú)落的難民生活,我才知道我的出逃是一個(gè)絕對(duì)的錯(cuò)誤。現(xiàn)在我只想回家,回到我的故鄉(xiāng)拉薩。你告訴我,我能回去嗎?

在印藏人生活窘迫

流亡印度的藏人并不都居住在達(dá)蘭薩拉。這個(gè)偏僻的高原小鎮(zhèn)容量有限,所以多數(shù)藏人只好整體分散、相對(duì)集中地散居在印度各地,其中以南部居多。在印藏人幾乎很少與當(dāng)?shù)厝藖?lái)往,通婚的更少。按照當(dāng)?shù)匾?guī)定,流亡藏人無(wú)權(quán)購(gòu)買(mǎi)土地和建房,因此大多數(shù)流亡藏人不得不借住印度人的房子。

在印度其他地方的藏人以經(jīng)商、務(wù)農(nóng),或開(kāi)小商店為生。據(jù)報(bào)道,在印藏人雖然有不少人是在印度出生,但不管是第幾代生活在印度,都不能加入當(dāng)?shù)貒?guó)籍,永遠(yuǎn)只能是難民身份,客居他鄉(xiāng),寄人籬下;因?yàn)槭潜蝗耸杖莸?ldquo;客人”,所以不能擁有土地和不動(dòng)產(chǎn),也不能永久性地購(gòu)買(mǎi)和擁有土地及房產(chǎn),一切都只能靠“借與租”。他們大多數(shù)都做小本生意,慘淡經(jīng)營(yíng),勉強(qiáng)糊口。雖然經(jīng)過(guò)多年的“洗腦”,但還是對(duì)這種漂泊不定的生活不滿(mǎn)意,漂泊感始終在心頭縈繞不散。流亡藏人與當(dāng)?shù)赜《热藸?zhēng)土地爭(zhēng)資源的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,矛盾和沖突日益突出。

印度《亞洲世紀(jì)報(bào)》執(zhí)行總編輯考什克不久前參加了中國(guó)有關(guān)部門(mén)組織的外國(guó)記者團(tuán)西藏之行活動(dòng)。在領(lǐng)略過(guò)西藏的文化之美、現(xiàn)代之美后,他發(fā)出了由衷的感慨:“中國(guó)的西藏人生活確實(shí)比流亡印度的西藏人要好得多。”

同行的印度《南方先驅(qū)報(bào)》副總編輯南布迪瑞原本對(duì)西藏的“破舊”印象則被當(dāng)今西藏的現(xiàn)代化氣息所顛覆:“我被這兒的現(xiàn)代化氣息深深感動(dòng)了,人們?cè)谶@里不僅可以充分地享受宗教自由,同時(shí)還能夠享有現(xiàn)代化帶來(lái)的一切好處。”

自總編輯奧斯特西藏之行后,德國(guó)《明鏡》周刊連續(xù)發(fā)表了《通向世界屋脊的火車(chē)》和《“他(達(dá)賴(lài))欺騙了自己的祖國(guó)”》等報(bào)道,強(qiáng)調(diào)了西藏的經(jīng)濟(jì)繁榮和“公民的宗教信仰自由得到很好的保障”。除了“真實(shí)的西藏更美好”這樣的主題外,這些外國(guó)媒體在報(bào)道中屢屢提到的,是生活在祖國(guó)的藏人和流亡藏人在生活境遇上的巨大反差。