獨龍族

獨龍族

獨龍族為中國西南少數(shù)民族,總人口7,431人(中國2000年人口普查),世居地位于高黎貢山以西,但當利卡山以東的獨龍江流域的河谷地帶,主要分布地區(qū)為云南怒江州貢山獨龍族怒族自治縣,集中居住地在獨龍江鄉(xiāng)。獨龍族是中國較小的民族,在中國五十六個民族(中國大陸地區(qū))中,人數(shù)僅多于塔塔爾、赫哲、高山和珞巴列第五十二大民族。獨龍族使用獨龍語,沒有本民族文字。

獨龍族 - 簡介

獨龍族獨龍族是中國人口較少的少數(shù)民族之一,聚居于云南省貢山獨龍族怒族自治縣西北部中緬邊境一線的獨龍江流域。

獨龍族因居于獨龍江兩岸的山坡、臺地而得名。主要分布在獨龍江鄉(xiāng)和貢山縣境內怒江西岸的小查臘村。

獨龍族分布的地區(qū)位于緬甸北部和中國云南、西藏交界的結合部。 90%的獨龍族人住在云南省最西北端,獨龍江流域沿岸的貢山獨龍族怒族自治縣中。一小部分獨龍族生活在西藏自治區(qū)的察隅縣察瓦鄉(xiāng)。

獨龍族 - 名稱由來

獨龍族的名稱,最初見于《大元一統(tǒng)志》麗江路風俗條,被稱為“撬”,明清時期稱為“俅”或“曲”,也有稱“俅人”、“俅子”的。新中國成立后,根據(jù)他們歷來的自稱“獨龍”,被正式定名為獨龍族。

獨龍族 - 歷史沿革

獨龍族郵票獨龍族的先民與古代氐羌原始族群的關系極為密切,是古代氐羌原始族群的一個組成部分。史籍記載,唐宋時期屬南詔、大理管轄,元明清時屬麗江木氏土司統(tǒng)治,清中葉劃歸麗江納西族康普、葉枝兩土千總分管,后歸葉枝土千總統(tǒng)轄。

1909年委任專職“俅管”管轄獨龍河地區(qū)。

1918年在今貢山縣設置菖蒲桶行政公署,

1933年改為貢山設治局,進而在貢山地區(qū)推行保甲制度。

1949年8月,貢山宣告和平解放。

1950年3月,成立了貢山臨時政務委員會。同年4月,正式改為“貢山縣”。10月,成立了貢山縣人民政府。

1956年10月1日成立貢山獨龍族怒族自治縣

獨龍族 - 宗教信仰

1、過去獨龍族相信萬物有靈,崇拜自然物,信鬼。認為鬼會降禍于人,因此人們?yōu)榱似砀C鉃模悴幌ЩㄙM大量牲畜糧食來祭鬼。

2、現(xiàn)在有四分之一獨龍族信仰天主教。

獨龍族 - 民族建筑

建筑木屋——構筑在陡峻的山坡地上。為使山洪從屋下流走,臨江一面都是懸空的。房屋的四壁僅以竹篾茅草,整個建筑結構簡單,也有的在石基上壘垛整段的圓木,蓋成結實的小木屋。

獨龍族 - 習俗 飲食

1、獨龍族有日食兩餐的習慣,早餐和晚餐。

2、人們喜愛飲水酒、喝茶、抽旱煙。

3、典型食品有:河麻煮芋頭、燒酒燜雞、吉咪等。

4、特色食品:夾餡蕎粑。

節(jié)慶

1、春節(jié),唯一傳統(tǒng)節(jié)日,即新年,獨龍語稱作“卡爾江哇”。于每年秋收完畢后擇期舉行,一般在十二月至次年一月間,具體時間及節(jié)期長短不定。

2、剽牛祭天,為慶賀豐年而舉行的一種祭祀活動。一般為每年秋季擇日舉行。并祈愿來年五谷豐登,人畜興旺。

風俗

紋面女1、黥面遺俗——常稱之為“畫臉”“文面”,圖案像展翅欲飛的蝴蝶,成青藍色紋樣。

2、刻木記事,結繩計時。

3“路不拾遺,夜不閉戶”——東西掛于樹上或放于巖洞等處或放于路邊壓上一塊石頭,都表明是有主之物,別人是不會拾取的,

婚禮

婚宴時獨龍族多以殺豬、殺雞置酒待客。婚后每當婦女生一個孩子,女婿都要送岳父一頭牛或一件其他東西如鐵鍋、一把刀等表示感謝。獨龍族性情淳厚,即使路上相逢,也要置酒相待,認為有飯不給客人吃,天黑不留客人住,是一種見不得人的事。凡建屋蓋房,婚喪嫁娶,都要主動相助,遇獵物或殺豬宰牛,都要邀請遠親近鄰聚餐,并在聚餐結束后主動饋贈禮品。

禮儀禁忌

1、在外遇到陌生人,總是雙手擱在胸前,臉轉向右邊,發(fā)出“咯咯”的笑聲,以示問好,若詢問:”請問你上哪兒去?“被問者要笑答:”到那邊去“。

2、接受禮物時客人要微笑著雙手接禮品,并說“謝謝”。

3、實行土葬,死者不能直接從大門抬出,必須在住房的后壁或地板上另撬開一條縫將尸體抬出。

獨龍族 - 文化

1、文學主要是民間文學,以神話《創(chuàng)世紀》為代表。

2、喜歌樂舞的民族——“門久”(歌曲)“拉姆”(舞蹈)

獨龍族 - 服飾

獨龍族服飾1、衣被兩用的獨龍?zhí)海信寐榭棽挤?mdash;—獨龍?zhí)汗頌橐?/p>

2、獨龍族的佩飾頗具特色,男女均喜歡把藤條染成紅色作為手鐲和腰環(huán)飾物。在脖子上戴項鏈也是男女的共同愛好。

獨龍族 - 喪葬習俗

獨龍人絕大多數(shù)是實行土葬,也有少數(shù)因為患特殊疾病死亡而行火葬或者水葬。按獨龍人的禁忌,尸體不能直接從大門抬出,必須從住房的后壁或地板處另開一道便門送出,認為這樣做才能避免繼續(xù)死人。出殯時,由一老人在前面揮刀驅鬼,在葬地劃定墳圈,尸首側臥,面向東方,埋后不壘墳。一家有喪事,村人及遠近親戚都要送糧食、雞、酒等物,表示對死者的哀悼。埋葬的當天,全村停止生產活動,否則認為莊稼不生長或五谷也會被鬼給吃掉。

棺材臨時用木板合成,死后第二天就埋在住宅附近,墳前豎一根木桿,將死者生前用具及親友送來的雞蛋掛在上面。

人死后數(shù)月,家屬準備好酒肉后,要在家里舉行祭奠儀式,親友們也要送酒送肉來幫忙。祭典由"隆木沙"主持,囑咐死者:保佑全家清吉平安,不生疾病,糧食豐收等等。然后將祭品裝在竹籮里,掛在墳前木桿上。以后不再祭掃,沒有崇拜祖先的習慣觀念,很多人都不知道祖輩三代的名字。

獨龍族 - 發(fā)展現(xiàn)狀

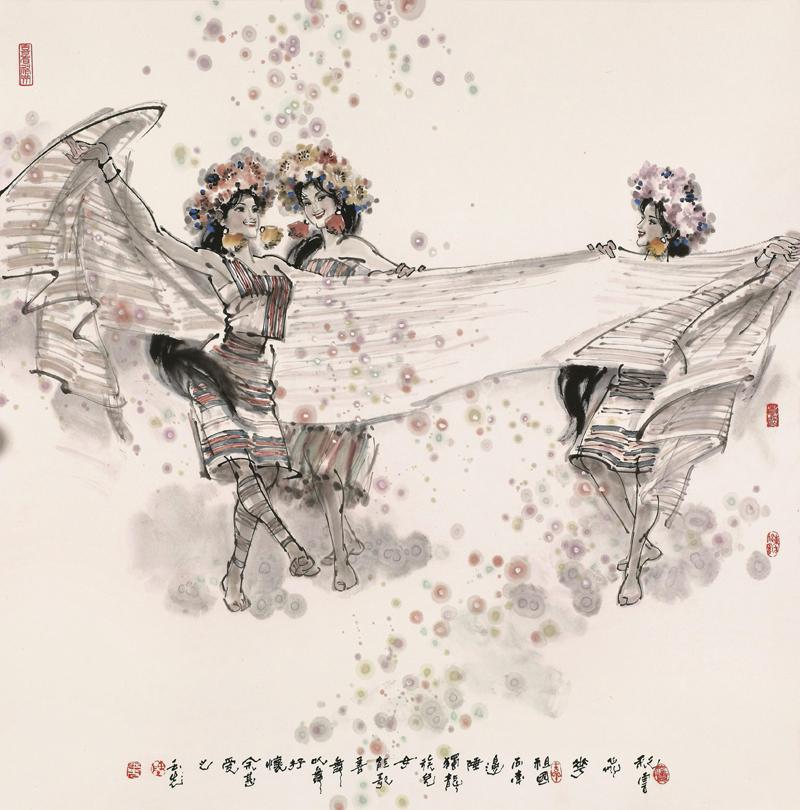

獨龍族織布舞獨龍族是中國尚保存著原始社會末期父系家族公社特征的少數(shù)民族之一。盡管在總的發(fā)展趨勢上己走向日益解體的道路,但在生產力、土地形態(tài)、社會組織和婚姻制度等方面都仍具有父系家族公社的明顯特征。

新中國成立前的20世紀40年代,獨龍族社會仍處于原始社會末期,其社會中的氏族組織正處于分裂階段。刀耕火種農業(yè)與采集、漁獵并存,手工業(yè)沒有從農業(yè)中分離出來作為一個獨立的生產部門,也沒有專業(yè)的手工業(yè)者。

新中國成立后,獨龍族人民的經濟建設事業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化,呈現(xiàn)出一派蒸蒸日上的景象。

2012年,確立了3G手機上網、有線寬帶上網和三網融合電視業(yè)務的正常使用,表示云南最后一個未通固定電話、寬帶、以及第三代移動通信系統(tǒng)的少數(shù)民族鄉(xiāng)——云南省怒江傈僳族自治州獨龍江鄉(xiāng),從封閉的原始部落正式步入現(xiàn)代信息通信網絡時代。