不列顛之戰(zhàn)

不列顛之戰(zhàn)

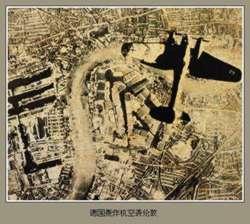

不列顛之戰(zhàn)英德空軍在英倫上空上演了世界上規(guī)模最大的一次空戰(zhàn)。1940年6月,法西斯德國軍隊席卷西歐。英國駐歐遠(yuǎn)征軍敗退敦刻爾克。英軍雖用“發(fā)電機(jī)計劃”將軍隊撤回了本土,但卻丟失了全部重裝備。英國皇家空軍在法國上空與德國空軍交戰(zhàn)中亦損失了1000架以上的飛機(jī)。同年7月,希特勒制定了從海上入侵英國的“海獅”計劃。該計劃要求“德國空軍要使用其全部兵力盡快擊敗英國空軍”,奪取制空權(quán),配合海軍和陸軍在英國本土登陸。德國空軍投入不列顛之戰(zhàn)的飛機(jī)約2400架,其中轟炸機(jī)1285架,其主要基地位于法國東北部、西北部以及荷蘭和挪威。這次戰(zhàn)役也由于英國的頑強(qiáng)表現(xiàn),而迫使希特勒在沒有把不列顛完全逐出戰(zhàn)爭之前,即先回頭來對付蘇聯(lián),重走兩線作戰(zhàn)的老路。

歷史背景

德國的情況則剛好相反,剛占領(lǐng)了法國、比利時、荷蘭等西歐諸國,達(dá)到了軍事勝利的頂峰!陸軍由于坦克和車輛的大量繳獲,部隊?wèi)?zhàn)斗力和機(jī)動力大為提高,士氣異常高漲;空軍規(guī)模急劇擴(kuò)大,而且陸續(xù)進(jìn)駐沿海機(jī)場,正摩拳擦掌躍躍欲試;只有德國海軍實力最弱,根本無法與強(qiáng)大的英國海軍相比,也根本沒有力量保護(hù)登陸部隊橫渡英吉利海峽的安全。因此德軍最高統(tǒng)帥部初步設(shè)想先以空軍發(fā)起空戰(zhàn)戰(zhàn)役,消滅英國空軍,奪取戰(zhàn)役制空權(quán),再以空軍掩護(hù)海軍奪取制海權(quán),最后實施登陸。然而這只是紙面上的幻想,德國空軍雖然擁有3700架作戰(zhàn)飛機(jī),但德國空軍歷來是以配合地面部隊提供直接空中火力支援為主要作戰(zhàn)使命,裝備的飛機(jī)中轟炸機(jī)絕大部分是俯沖轟炸機(jī),能夠用以戰(zhàn)略轟炸的重型遠(yuǎn)程轟炸機(jī)數(shù)量少,航程短,載彈量小,難以承擔(dān)起戰(zhàn)略轟炸的重任,所以采取戰(zhàn)略轟炸來奪取戰(zhàn)役制空權(quán)對于德國空軍而言,是超出其實際能力的。而好大喜功的空軍總司令戈林元帥還準(zhǔn)備空降占領(lǐng)一個機(jī)場,再以運輸機(jī)穿梭運送5個陸軍精銳師,一舉攻占倫敦,迫使英國投降。實際上,對于英國本土作戰(zhàn),德軍統(tǒng)帥部不象西歐作戰(zhàn),早就有周詳?shù)淖鲬?zhàn)計劃,直到此時還沒有一個統(tǒng)一的作戰(zhàn)方案。

不列顛之戰(zhàn)頭號殺手納粹德國元首希特勒一直對英國抱有幻想,認(rèn)為英國在如此嚴(yán)峻的局面下,一定會與德國媾和,而且他認(rèn)為打敗英國后,英國的殖民地將落入美國、日本和蘇聯(lián)之手,對于德國毫無益處,因此他在1940年5月至7月,始終沒有敦促德軍總參謀部制定進(jìn)攻英國的作戰(zhàn)計劃,而是致力于對英國的誘降,在6、7月間多次通過廣播和報紙,一再提出“和平建議”;并通過梵帝岡教皇和瑞典國王與英國接觸,提出以瓜分法國、荷蘭的殖民地優(yōu)越條件試探媾和的可能性,還派出密使與在西班牙的前英國國王,因堅持與一位離過婚的美國女子結(jié)婚而遜位的溫莎公爵接洽,準(zhǔn)備扶持這位不愛江山愛美人的前國王重登王位,建立一個親德的政府,迅速達(dá)成停戰(zhàn)協(xié)議,然后可以集中全力準(zhǔn)備對蘇聯(lián)的作戰(zhàn)。

然而,英國的強(qiáng)硬態(tài)度完全出乎他的意料,5月10日接替以制造慕尼黑陰謀而聞名的綏靖主義者張伯倫出任首相的丘吉爾,歷來就是堅定的主戰(zhàn)派人士,他在就職儀式上發(fā)表的演講中明確說:“我們的政策就是用上帝賦予我們的所有力量,在陸地、海洋和天空,向人類歷史上從來沒有的黑暗罪惡勢力戰(zhàn)斗!”廣大英國人民也清醒認(rèn)識了納粹德國的殘暴和征服世界的野心,徹底拋棄了綏靖主義,全力支持政府將對德國的戰(zhàn)爭進(jìn)行到底!

當(dāng)?shù)聡械恼T降企圖全部破產(chǎn)后,希特勒才定下了進(jìn)攻英國的決心,于7月16日下達(dá)了代號“海獅行動”的對英作戰(zhàn)第十六號指令。

戰(zhàn)爭概述

希特勒寄希望于德國強(qiáng)大的空軍越過英吉利海峽摧毀英國的抵抗力量。德國為此集結(jié)了各種作戰(zhàn)飛機(jī)2500余架,而英國空軍的全部作戰(zhàn)飛機(jī)也不過1300余架,此外,德國在占領(lǐng)西歐之后對英形成了一個弧形包圍圈,其空軍基地非常接近英國,這加大了德國飛機(jī)突擊縱深的力度和出擊的頻率。德國空軍司令、納粹二號人物戈林對希特勒夸下海口:只用空襲便可征服英國,希特勒遂決定等到德國空軍對英國實施集中攻擊后,再確定登陸戰(zhàn)“海獅行動”的具體方案。

為了盡最大力量拯救飛行員的生命,英國官方與民間攜手努力,出動大小不等的船只,在海峽中冒著危險救援落水的飛行員。1940年8月13日,戈林下令實施“鷹襲”計劃,1500多架飛機(jī)開始對英國進(jìn)行轟炸,不列顛之戰(zhàn)的第一階段戰(zhàn)幕就此拉開。15日,戈林傾其全部主力,向英國發(fā)動全面進(jìn)攻,英國空軍司令道丁元帥不得不動用他的大部分戰(zhàn)斗機(jī)迎敵,雙方在長達(dá)500海里的戰(zhàn)線上進(jìn)行了5次大戰(zhàn)。由于英國空軍有雷達(dá)幫助,德軍戰(zhàn)機(jī)在同英國空軍的一對一戰(zhàn)斗中損失慘重。24日德軍將領(lǐng)在分析前幾天的對英作戰(zhàn)情況后,決定將轟炸重點放在被稱為“扇形站”的英軍地面機(jī)場指揮中心上,這一戰(zhàn)術(shù)很快收到效果,倫敦周圍的7個“扇形站”中的6個被炸毀,英軍整個通訊系統(tǒng)處于崩潰邊緣。到9月6日,在連續(xù)12天的激烈空戰(zhàn)之后,英國共損失飛機(jī)450余架,1/4的飛行員傷亡,英軍的戰(zhàn)斗力大幅下降。

8月28日夜晚,英國人為了振奮士氣,對柏林進(jìn)行了轟炸,這一舉措惹火了希特勒,他當(dāng)即下令德國空軍不再以消耗英國空軍力量為重點,而是對倫敦和其他英國城市實施大規(guī)模的空襲作為報復(fù)。9月7日,德國空軍開始轟炸倫敦,不列顛之戰(zhàn)進(jìn)入第二階段。

9月15日下午,德國空軍再次大舉出動,對已被炸得殘破不堪的倫敦城實行大規(guī)模的空襲。9月17日,希特勒決定把“海獅行動”無限期地延遲下去,空戰(zhàn)也進(jìn)入了邊打邊停的第三階段。1941年5月10日德軍對倫敦的最后一次的“懲罰性進(jìn)攻”為標(biāo)志,不列顛之戰(zhàn)徹底結(jié)束。

戰(zhàn)爭結(jié)果

英國的金融中心--倫敦股票交易所和英格蘭銀行險些被炸毀在1940年7月至10月不列顛之戰(zhàn)的最關(guān)鍵階段中,德軍出動飛機(jī)共約4.6萬架次,投彈約6萬噸,被擊落各型飛機(jī)1733架,被擊傷943架,損失空勤人員約6000人。英國空軍損失飛機(jī)915架,飛行員414人,英德雙方飛機(jī)損失比0.527:1,飛行員損失比0.069:1。在空襲中英國被炸毀的房屋超過100萬幢,無辜平民死傷達(dá)14.7萬,占英國在戰(zhàn)爭中死傷人數(shù)的20%。至1941年5月,德軍在對英國空襲作戰(zhàn)中,損失的飛機(jī)更是超過2000架。英軍損失飛機(jī)共995架。

在這樣激烈的空戰(zhàn)中,自然涌現(xiàn)出了一批王牌飛行員,英國空軍前五位王牌是:并列第一名是第85中隊的阿拉德上尉和第501中隊的萊西少尉,戰(zhàn)績都是23架;第三名是第32中隊的克羅斯利少校,戰(zhàn)績是21架;并列第四名是第41中隊的麥凱拉少校和洛克少尉,戰(zhàn)績都是20架。英國海軍航空兵借調(diào)到空軍的68名飛行員中也涌現(xiàn)出了三位王牌,他們是擊落敵機(jī)7架的波爾中尉、擊落6架的布萊克中尉和擊落敵機(jī)5架的柯克中校。參加不列顛之戰(zhàn)的外籍飛行員中,捷克的佛蘭切賽克以擊落17架的戰(zhàn)績名列第一。

戰(zhàn)爭評價

英國空軍挽救了英國!1940年9月20日,英國首相丘吉爾在演講中以后來被廣泛引用的名句來贊譽(yù):“在人類戰(zhàn)爭歷史上,從來沒有這么多人從這么少的人那里得到這么多!”毫無疑問,這么少的人當(dāng)然是指英國空軍的飛行員、地勤和指揮通信人員,當(dāng)時英國空軍的全部作戰(zhàn)人員,從飛行員、地勤到指揮通信,僅區(qū)區(qū)3000人!這么多的人不但是英國人民,而且還包括所有不愿忍受納粹暴政的人民。

英國取得不列顛之戰(zhàn)勝利原因主要有:戰(zhàn)略上,英國早就預(yù)見到了英國生死存亡的關(guān)鍵取決于制空權(quán)的爭奪,所以從1940年5月就開始有計劃有目的地采取一切措施來加強(qiáng)防空,在指揮體制、防空兵力部署等方面做好充分的準(zhǔn)備。而納粹德國始終抱有誘使英國媾和的幻想,在外交和政治上展開了誘降活動,軍事上的準(zhǔn)備明顯不足。而且德軍統(tǒng)帥部一直都沒有一個比較成熟完善的進(jìn)攻方案,“海獅計劃”也是倉促而就,缺乏必要的研究分析。即使在空襲開始后,希特勒也一直夢想通過空襲來迫使英國屈服,并未進(jìn)行認(rèn)真周密的登陸作戰(zhàn)準(zhǔn)備。更為嚴(yán)重的錯誤是德國在7月16日下達(dá)“海獅計劃”指令,7月31日卻又決定進(jìn)攻蘇聯(lián),戰(zhàn)略上如此三心二意,怎能不敗?

丘吉爾來到被燒毀的下院辯論廳視察。雖然倫敦遭受的破壞令他動容,但他欣慰的是,事實將證明,德軍在戰(zhàn)略上所犯的錯誤注定了這場戰(zhàn)爭的勝方是英國。現(xiàn)在,英國空軍的戰(zhàn)斗機(jī)又開始升空作戰(zhàn),而且無需分兵作戰(zhàn),因為敵人的力量全都集中在倫敦的上空。武器裝備上,德國空軍裝備的轟炸機(jī)絕大部分是俯沖轟炸機(jī)和輕、中型轟炸機(jī),載彈量大,航程遠(yuǎn)的戰(zhàn)略重轟炸機(jī)數(shù)量極少,根本無法承擔(dān)起戰(zhàn)略轟炸的重任。護(hù)航的戰(zhàn)斗機(jī)又只有梅塞施米特-109還能勉強(qiáng)與英軍戰(zhàn)斗機(jī)對抗,但受到航程的限制,作戰(zhàn)中難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。英軍雖然飛機(jī)數(shù)量少,但性能優(yōu)秀,而且與雷達(dá)、高炮和攔阻氣球組成了完整的防空體系,又是本土作戰(zhàn),幾乎沒有航程限制,大大抵消了數(shù)量上的劣勢。尤其是英軍建立了完善的雷達(dá)預(yù)警系統(tǒng),可以有效發(fā)現(xiàn)來襲敵機(jī)的數(shù)量和方向等基本情況,避免了戰(zhàn)斗機(jī)不必要的空中巡邏警戒,使戰(zhàn)斗機(jī)起飛就是迎戰(zhàn),節(jié)約了大量人力、物力。

戰(zhàn)術(shù)上,德國空軍最大的失誤就是在8月底,重點攻擊英國空軍基地和飛機(jī)制造廠,使英軍損失慘重,精疲力竭,即將崩潰之時,卻出于報復(fù)柏林遭受空襲的思想,轉(zhuǎn)而空襲倫敦,致使英國空軍獲得了寶貴的喘息之機(jī),迅速恢復(fù)戰(zhàn)斗力,從而與不列顛之戰(zhàn)的勝利失之交臂!英軍在防空作戰(zhàn)中,采取了統(tǒng)一指揮,集中使用,全面防御,突出重點的方針,以戰(zhàn)斗機(jī)為主,結(jié)合使用高射炮、探照燈和攔阻氣球,并且成縱深梯次配置。并及時改變戰(zhàn)術(shù),以5至7個中隊組成大編隊作戰(zhàn),空戰(zhàn)中多采用尾隨攻擊、分割攻擊、分進(jìn)合擊等戰(zhàn)法,取得了勝利。

地理上,英國空軍是本土作戰(zhàn),飛行員熟悉氣候、地形,士氣又高,特別是即使被擊落,只要飛行員平安落地,還能回到部隊繼續(xù)參戰(zhàn)。而德軍飛機(jī)只要被擊落,飛行員即便能夠跳傘逃生,還是逃脫不了成為戰(zhàn)俘的命運,就是所謂的人機(jī)俱失。

當(dāng)然,英軍也暴露出了一些問題,雖然空軍力量并不強(qiáng)大,但卻未將有限的轟炸機(jī)攻擊德軍的前沿機(jī)場,這是最大的失策。還有就是在前期空戰(zhàn)中,由于道丁和派克主張小編隊逐次參戰(zhàn),使英軍常常在十倍、甚至二十倍、三十倍的懸殊劣勢下與德機(jī)作戰(zhàn),蒙受了很多不必要的損失。

戰(zhàn)爭人物

赫爾曼·戈林赫爾曼·戈林Hermann Göring(1893~1946)

納粹德國帝國元帥,空軍總司令,法西斯德國首要戰(zhàn)犯之一。1893年1月12日生于羅森海姆。第一次世界大戰(zhàn)期間為空軍上尉,任飛行中隊長,得過最高戰(zhàn)功勛章。戰(zhàn)后在丹麥任民航試飛員。1921年學(xué)習(xí)國民經(jīng)濟(jì)和歷史學(xué)。1921年與希特勒相識。1922年加入納粹黨,希特勒委以整編和領(lǐng)導(dǎo)沖鋒隊重任。1923年參加希特勒暴動,失敗后逃往奧地利。1927年回國,參加納粹黨競選活動。1928年為國會議員。1932年任國會議長。1933年任不管部長,航空總監(jiān)、普魯士總理、內(nèi)政部長、狩獵部長,利用國會縱火案鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨人和反法西斯主義者。建立國家秘密警察(蓋世太保)和集中營。1935年兼任航空部長和林業(yè)部長。1936年任擴(kuò)軍備戰(zhàn)的“四年計劃”的全權(quán)總代表。1938年獲陸軍元帥稱號,1939年被希特勒立為繼任人,1940年獲德國元帥稱號。對英空戰(zhàn)失利后,政治影響驟減。

納粹德國帝國元帥,空軍總司令,法西斯德國首要戰(zhàn)犯之一。1893年1月12日生于羅森海姆。第一次世界大戰(zhàn)期間為空軍上尉,任飛行中隊長,得過最高戰(zhàn)功勛章。戰(zhàn)后在丹麥任民航試飛員。1921年學(xué)習(xí)國民經(jīng)濟(jì)和歷史學(xué)。1921年與希特勒相識。1922年加入納粹黨,希特勒委以整編和領(lǐng)導(dǎo)沖鋒隊重任。1923年參加希特勒暴動,失敗后逃往奧地利。1927年回國,參加納粹黨競選活動。1928年為國會議員。1932年任國會議長。1933年任不管部長,航空總監(jiān)、普魯士總理、內(nèi)政部長、狩獵部長,利用國會縱火案鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨人和反法西斯主義者。建立國家秘密警察(蓋世太保)和集中營。1935年兼任航空部長和林業(yè)部長。1936年任擴(kuò)軍備戰(zhàn)的“四年計劃”的全權(quán)總代表。1938年獲陸軍元帥稱號,1939年被希特勒立為繼任人,1940年獲德國元帥稱號。對英空戰(zhàn)失利后,政治影響驟減。

戈林是納粹黨的主要領(lǐng)導(dǎo)人,納粹法西斯國家的重要設(shè)計者,第三帝國建立空軍、重整軍備和實行戰(zhàn)時經(jīng)濟(jì)的主要主持人。他多次充當(dāng)希特勒的巡回大使,利用職權(quán)搜刮猶太人的財產(chǎn),并大肆掠奪被占領(lǐng)國家的財富和藝術(shù)珍品。戰(zhàn)爭末期試圖取代希特勒與同盟國談判,1945年4月被希特勒撤職。同年 5月8日被美軍俘獲。1946年10月被紐倫堡國際軍事法庭判處絞刑,刑前于10月15日在紐倫堡服毒身死。

馮·里奇德霍芬(Baron von Richthofen Wolfram) 升元帥時間:1943.2.17 最后職務(wù):第2航空隊司令。空軍元帥。1917年入哈雷航空學(xué)校受訓(xùn),后在其堂兄曼·弗·里希特霍芬(Manfred Freiherr Von Richthofen,1892-1918)指揮的驅(qū)逐機(jī)大隊服役。第一次世界大戰(zhàn)后退役求學(xué)于翰諾威大學(xué)。1923年再次入伍。1929年任駐意大利使館武官。1933年調(diào)入德國航空部,與格萊姆等人共同組建空軍。1936年晉升中校,任禿鷹軍團(tuán)參謀長。1938年獲少將銜,并任禿鷹軍團(tuán)司令。1939年9月任空軍第八軍軍長,參加侵波、侵法戰(zhàn)役和不列顛之戰(zhàn)。1940年升為上將。翌年春參加巴爾于之戰(zhàn)。1941-1942年參加侵蘇戰(zhàn)爭。1943年2月晉升元帥,6月調(diào)任駐意大利第2航空隊司令。1944年秋因車禍?zhǔn)軅筠o職。1945年6月21死于巴特伊什爾。

丘吉爾

(1874~1965)溫斯頓·倫納德·斯賓塞·丘吉爾爵士(Sir Winston Leonard Spencer Churchill,1874年11月30日—1965年1月24日),政治家、演說家及作家以及記者,1953年諾貝爾文學(xué)獎得主,曾于1940-1945年及1951-1955年期間兩度任英國首相,被認(rèn)為是20世紀(jì)最重要的政治領(lǐng)袖之一,帶領(lǐng)英國獲得第二次世界大戰(zhàn)的勝利。被公認(rèn)為世界上掌握單詞詞匯量最多的人(5萬多)。丘吉爾出生于英國的一個貴族家庭。他的祖上約翰·丘吉爾因在“光榮革命”中支持威廉三世,且又在對西班牙和法國的戰(zhàn)爭中做為軍隊總司令取得勝利而于1702年被安妮女王封為馬爾巴羅公爵(Duke of Malborough),馬爾巴羅家族在19世紀(jì)英國20個王室以外的公爵家族中名列第十。

(1874~1965)溫斯頓·倫納德·斯賓塞·丘吉爾爵士(Sir Winston Leonard Spencer Churchill,1874年11月30日—1965年1月24日),政治家、演說家及作家以及記者,1953年諾貝爾文學(xué)獎得主,曾于1940-1945年及1951-1955年期間兩度任英國首相,被認(rèn)為是20世紀(jì)最重要的政治領(lǐng)袖之一,帶領(lǐng)英國獲得第二次世界大戰(zhàn)的勝利。被公認(rèn)為世界上掌握單詞詞匯量最多的人(5萬多)。丘吉爾出生于英國的一個貴族家庭。他的祖上約翰·丘吉爾因在“光榮革命”中支持威廉三世,且又在對西班牙和法國的戰(zhàn)爭中做為軍隊總司令取得勝利而于1702年被安妮女王封為馬爾巴羅公爵(Duke of Malborough),馬爾巴羅家族在19世紀(jì)英國20個王室以外的公爵家族中名列第十。

第二次世界大戰(zhàn)中的活動 1939年9月德國入侵波蘭后,丘吉爾任張伯倫政府的海軍大臣,積極組織援助挪威的戰(zhàn)役。1940年5月10日繼張伯倫任首相,并兼國防大臣,立即把全國經(jīng)濟(jì)納入戰(zhàn)時軌道。丘吉爾政府拒絕德國的誘和,堅持對德作戰(zhàn),同時爭取美、蘇作為同盟者參戰(zhàn)。為了保衛(wèi)不列顛群島,親自視察海防、空防設(shè)施。他支持淪陷國家開展抵抗運動,支持淪陷國家的流亡政府。蘇德戰(zhàn)爭爆發(fā)當(dāng)天,丘吉爾莊嚴(yán)聲明:“俄國人的危難就是我們的危難,也就是美國的危難。”1941年7月12日簽訂《英、蘇在對德戰(zhàn)爭中聯(lián)合行動的協(xié)定》。8月9日,丘吉爾和F.D.羅斯福簽署《大西洋憲章》。太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后,丘吉爾與美國締結(jié)一系列條約,其中包括聯(lián)合使用兩國的軍事和經(jīng)濟(jì)資源、成立聯(lián)合參謀部等內(nèi)容。1942年以時機(jī)尚未成熟為借口,推遲開辟第二戰(zhàn)場。丘吉爾先后參加德黑蘭會議、雅爾塔會議等國際會議。在處置戰(zhàn)敗的德國、波蘭的疆界變動和政府組成等問題上,極力維護(hù)英帝國的利益。

戰(zhàn)后的政治生涯 1945年7月大選中,保守黨在選舉中失敗,丘吉爾辭去首相職務(wù)。1946年3月5日,在美國密蘇里州富爾頓發(fā)表題為《和平砥柱》的演說,這次演說揭開戰(zhàn)后冷戰(zhàn)時期的序幕。1948年10月9日,丘吉爾在英國保守黨年會上正式提出一個把英美聯(lián)盟、聯(lián)合的歐洲、英聯(lián)邦和英帝國連接在一起的三環(huán)外交的總方針。但由于戰(zhàn)后英國的衰落未能實現(xiàn)。1951~1955年,丘吉爾再度出任首相。在執(zhí)政期間簽訂1954年《巴黎軍事協(xié)定》,并締結(jié)《東南亞防務(wù)條約》,繼續(xù)對蘇采取強(qiáng)硬態(tài)度。1953年,丘吉爾被封為爵士,獲嘉德勛章,同年獲諾貝爾文學(xué)獎。1955年4月5日正式退休,但直到1964年7月一直任下院議員。丘吉爾還是一位演說家、政論家和作家。著有《倫道夫·丘吉爾勛爵傳》、《第二次世界大戰(zhàn)回憶錄》和《英語民族史》等。