巴洛克風(fēng)格

巴洛克風(fēng)格

“巴洛克”是一種歐洲藝術(shù)風(fēng)格,指自17世紀(jì)初直至18世紀(jì)上半葉流行于歐洲的主要藝術(shù)風(fēng)格。該詞來源于葡萄牙語barroco,意思是一種不規(guī)則的珍珠。意大利語(BAROCCO)中有奇特,古怪,變形等解釋。作為一種藝術(shù)形式的稱謂,它是16世紀(jì)的古典主義者建立的16世紀(jì)下半葉開始出現(xiàn)在意大利的,背離了文藝復(fù)興藝術(shù)精神的一種藝術(shù)形式。

簡介天主教“特蘭托會議”

為了回應(yīng)16世紀(jì)早期基督教清教運動中對天主教義的抵制,1545年到1563年間,天主教會的主教們都聚集到意大利參加“特蘭托會議”。整個會議有25個階段,目的是要討論和解決教會道義和儀式的問題,其中一項決議是宗教藝術(shù)必須為教會服務(wù),通過直白、準(zhǔn)確、現(xiàn)實、邏輯性的方式鼓勵忠誠。但直到30多年后的反宗教改革,即天主教的復(fù)興運動,一種新的激進風(fēng)格才慢慢發(fā)展起來。巴洛克風(fēng)格最初是在意大利興起,后來傳播到法國、德國、荷蘭、西班牙和英國。這種新的藝術(shù)形式注重視覺和情感上的呼喚,明確地宣傳天主教會的影響和教育。當(dāng)時,羅馬天主教會強烈反對革命性文化運動,卻無形中滋生了許多新的宗教思想,而巴洛克風(fēng)格正是在這個時期發(fā)展起來的。它為天主教會官方的需求提供了很好的表達形式。以彰顯天主教改革者們的優(yōu)越感。但這并不是宗教藝術(shù)唯一的出路。

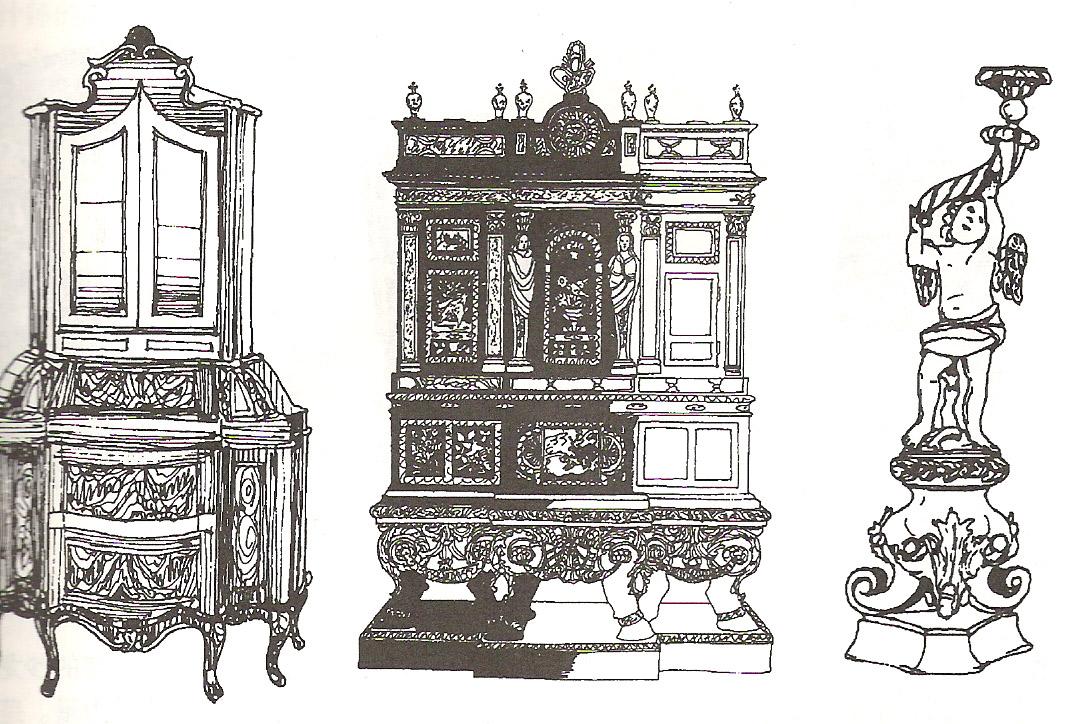

巴洛克風(fēng)格雖然繼承了文藝復(fù)興時期確立起來的錯覺主義再現(xiàn)傳統(tǒng),但卻拋棄了單純、和諧、穩(wěn)重的古典風(fēng)范,追求一種繁復(fù)夸飾、富麗堂皇、氣勢宏大、富于動感的藝術(shù)境界。巴洛克風(fēng)格的在繪畫方面的最大代表是法蘭德斯畫家魯本斯,在建筑與雕刻方面的主要代表是意大利的貝爾尼尼。

自十八世紀(jì)以來,藝術(shù)史家和考古學(xué)家們特別重視風(fēng)格的研究。所謂“風(fēng)格” 意味一件作品是依照某種特定的組合方式而構(gòu)成的,它本身有著的內(nèi)在諧和一致,但又明顯地區(qū)別于其它的風(fēng)格,故能給人以深刻的印象。風(fēng)格的形成,當(dāng)然是某一個時代和作者藝術(shù)發(fā)展成熟的表現(xiàn)。

不過,巴洛克作為一種風(fēng)格,卻一直是美術(shù)史家們有爭論的問題。“巴洛克”一詞的原義,含有不整齊、扭曲、怪誕的意思,大約是十八世紀(jì)古典主義者奉贈給自己不太贊同的前輩藝術(shù)的一個稱號。從時間上說,“巴洛克”流行于十七世紀(jì)至十八世紀(jì)初。所以有人把整個十七世紀(jì)各國的藝術(shù)--意大利、西班牙、弗蘭德爾、荷蘭、法……都列在“巴洛克”范圍之內(nèi)。

“巴洛克”成為獨特的風(fēng)格,是由于它在藝術(shù)精神和手法上,與盛期文藝復(fù)興有明顯的區(qū)別。如果文藝復(fù)興可以歸為“古典主義”,“巴洛克”可以歸為“浪漫主義”。它是在封建天主教復(fù)辟后,隨著貴族統(tǒng)治的鞏固而發(fā)展起來的。但是,不能簡單地把“巴洛克”藝術(shù)和它的代表們,稱謂“反”的,“倒退”的藝術(shù)。個人固然受制于歷史,但個人又反射著各種歷史因素(包括一切以往的傳統(tǒng)),而給當(dāng)代的歷史帶來新的東西。這才形成了歷史的變化多端、豐富絢麗的形象。

巴洛克風(fēng)格 - 特點一是豪華。既有宗教特色又有享樂主義的色彩;

二是它是一種激情藝術(shù),非常強調(diào)藝術(shù)家的豐富想象力;

三是極力強調(diào)運動,運動與變化是巴洛克藝術(shù)的靈魂;

四是關(guān)注作品的空間感和立體感;

五是具有綜合性,強調(diào)藝術(shù)形式的綜合手段,例如在建筑上重視建筑與雕刻、繪畫的綜合,此外,也吸收了文學(xué)、戲劇、音樂等領(lǐng)域里的一些因素和想象;

六是濃重的宗教色彩;

七是大多數(shù)巴洛克的藝術(shù)家有遠離生活和時代的傾向,在一些天頂畫中,人的形象變得微不足道。

八優(yōu)雅與浪漫

文學(xué)方面

概述

巴洛克文學(xué)是西方文藝復(fù)興后期的一個文學(xué)流派,另外和古典主義文學(xué)和清教徒文學(xué)并成十七世紀(jì)三大文學(xué)。它在人文主義文學(xué)運動衰落后而興起。

巴羅克這一種文學(xué)流派從它一開始便被判為“教會與封建的文化運動”,直到二十世紀(jì)三十年代才獲得平反。它是一種貴族形式主義文學(xué),多為主張文學(xué)為少數(shù)有文化修養(yǎng)的人創(chuàng)作。有意在藝術(shù)上精心雕琢,內(nèi)容上多具有濃厚的宗教和哲理色彩。語言晦澀浮夸而不失神韻。

代表作

意大利的馬里諾、西班牙的貢哥拉和卡爾德隆、德國的格里美爾斯豪森、英國的玄學(xué)派詩人約翰·多恩,法國的伏瓦蒂爾等等,都是巴洛克文學(xué)的代表。

代表作品有卡爾德隆的小說《人生如夢》、格里美爾斯豪森的流浪漢小說《癡兒西木傳》等。

法國文學(xué)在十七世紀(jì)達到全歐的最高水平,產(chǎn)生了古典主義潮流。這一潮流是特定的歷史時期的產(chǎn)物,它在創(chuàng)作實踐和理論上都以古希臘、羅馬為典范,因而有“古典主義”的名稱。古希臘、羅馬的哲學(xué)、歷史、文學(xué)在文藝復(fù)興時期早已為人文主義者所推崇,他們掀起向古代學(xué)習(xí)的高潮,主要是從中吸取熱愛生活、肯定人的力量的思想,用以反對天主教的禁欲主義。但在十五世紀(jì),意大利也出現(xiàn)一批學(xué)者,著重研究亞理斯多德和賀拉斯的文藝?yán)碚摚⒊醪教岢霰瘎?chuàng)作中的三一律問題。十六世紀(jì)后半期,有的作家像法國的龍沙、英國的瓊生等,在創(chuàng)作實踐上,有意識地學(xué)習(xí)古代的藝術(shù)方法,或多或少地采用古代文學(xué)的體裁和題材,同時三一律問題也從意大利傳到西班牙、英國和法國,并在法國引起熱烈的討論。這樣,詩人、作家向古代尋找文學(xué)創(chuàng)作典范和理論根據(jù)的傾向逐漸加強了。這傾向在十七世紀(jì)的法國找到了最合適的土壤。法國的中央集權(quán)制度、資產(chǎn)階級對專制王權(quán)的妥協(xié)讓步,為它提供了政治基礎(chǔ),笛卡兒的唯理主義又為它提供了哲學(xué)基礎(chǔ),古典主義作為一種藝術(shù)流派很快就形成了。

法國古典主義文學(xué)以戲劇成就最為突出,產(chǎn)生過三個卓越作家:悲劇家高乃依和拉辛,喜劇家莫里哀。在別的方面,古典主義作家也作出了優(yōu)異的成績,像拉封丹的寓言詩、波瓦洛的理論著作等。